Membaca demi memanusia

Salah satu syair kuno Yunani tentang penciptaan bertutur bahwa Sang Pencipta itu, yakni Dia yang mula-mula adalah Kata. Kata adalah bacaan.

Semesta adalah peristiwa membaca yang tak pernah usai. Berhenti membaca, semesta pun berakhir. Daya-daya purba semesta membaca kepadatan gravitasi tak berhingga, membaca dengan suara ledakan keras, dentuman purba, big-bang, lepas memancar, meluas membangun ruang tak bertepi hingga kini. Semesta, cerita tentang pembaca setia, membaca pesan intrinsik dalam dirinya dan membacakan lahirnya kejadian-kejadian baru, semesta-semesta baru, daya-daya baru, pusaran-pusaran cakram galaksi baru; berada, melenyap dan berpendar mengada lagi, semesta yang terus lahir, menjadi remaja, dewasa, menua dan mati dengan letusan cemerlang menjadi hembusan kabut gas warna-warni dan kepingan-kepingan mineral, emas, perak, besi, tembaga dan air raksa sebelum melapuk hanyut dalam lautan luas ruang tak berbatas atau berlanjut ditarik ke dalam pusaran-pusaran galaksi baru.

Terjadinya semesta tidak seperti narasi penciptaan biasa di mana sang pencipta bisa kemudian menaruh karyanya di etalase, memajang di dinding atau menjualnya kemudian melupakannya begitu saja. Semesta bertumbuh bagai pohon besar, meruang-luas, dan akarnya menjangkau jauh ke dalam hakekatnya sendiri, menimba pesan untuk terus berada dengan berevolusi memperbaharui diri.

Evolusi berarti mengatasi krisis, karena interaksi antar bentuk-bentuk lama tidak lagi aktual, perlu adaptasi dan antisipasi untuk menghadirkan bentuk-bentuk interaksi baru. Membaca bagi semesta berarti tindakan menjawab krisis, berubah menuju dinamika relasional baru.

Lahirnya kehidupan, dalam konteks kita, adalah narasi majemuk. Bumi memiliki kemiringan sumbu dan jarak yang pas terhadap matahari, sehingga air padanya senantiasa cair, sehingga dapat tercipta arus dan pasang-surut akibat gravitasi bulan. Pembacaan berulang kali berjuta tahun, pasang-surut, arus lautan, rotasi, revolusi, siang-malam, pergantian musim, membacakan narasi baru: pemunculan kehidupan, sebuah narasi dengan intrikasi tenunan sebab akibat yang sangat kompleks; dari situ tak ada yang bisa diurai, dilepaskan menjadi kalimat tunggal untuk berdiri sendiri.

Dinamika semesta raya terus berubah menuju pembacaan yang semakin kompleks, berevolusi menuju kesadaran, conscientia, kehidupan berbudaya, sebuah pencapaian kesetimbangan baru dengan hadirnya mahluk berbudi bahasa…

Manusia, pengeja kesadaran, muncul dari jalan panjang evolusi, berkutat membaca pesan semesta dalam dirinya: mempertahankan hidup, bersosialisasi, bermigrasi, merespon bahaya, mengatasi konflik dan seterusnya melalui kecakapan membaca intrinsik. Pada jutaan tahun pertama, setiap pengalaman manusia adalah reaksi langsung, di mana pengalaman nyata melekat erat pada seluruh penginderaannya dan dengan tubuhnya manusia mengambil respon yang sesuai untuk mempertahankan hidup.

Ia hadir dengan canggung sebab tubuhnya tidak 'selengkap' mahluk lain yang leluasa berhadapan dengan tantangan alam liar, tak berbisa, tidak ber-mimicri, tidak bertanduk atau memiliki cakar, tidak secepat , selincah yang lain. Manusia membutuhkan kecakapan sosial, kemampuan berinteraksi dalam keluarga, suku dan jaringan kebersamaan yang lebih kompleks. Manusia awal membutuhkan jenis pembacaan yang mendampingi pembacaan intrinsiknya, yakni daya baca abstrak, ekspresi dari conscientia, berupa tutur bahasa.

Beruntung manusia awal berlindung dalam gua-gua alam yang menjorok ke dalam perut tebing-tebing batu. Kegelapan gua mampu 'mematikan' indera, melepaskan manusia dari dunia luar yang sangat menyita perhatian. Manusia 'melihat' kegelapan, meraba kekosongan dan mendengarkan keheningan. Kegelapan, tempat berhenti bereaksi, tempat tetirah dan merasakan dunia lain yang lebih luas, alam batiniah, tempat roh mengambil alih daya-daya jasmani dengan dinamika yang jauh lebih beraneka warna: refleksi, imajinasi dan abstraksi.

Dalam kegelapan, mimpi dan imajinasi mendapatkan tempat, merasuk jauh ke dalam dasar batin. Pengalaman luar gua, penginderaan total yang serba konkret, muncul kembali sebagai gambar-gambar reflektif, tidak konkret, imajiner. Kegelapan gua menjadi terang paling cemerlang bagi manusia: ruang kesadaran baru, abstraksi, imajinasi, pelepasan diri dari kejasmanian menuju yang spiritual. Manusia mulai membaca dengan bahasa, reflektif, tanpa terikat pengalaman konkret dunia luar.

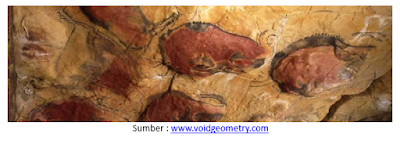

Gambar-gambar binatang dan grafis perburuan di dinding gua-gua purba seperti di Altamira, adalah ekspresi reflektif itu, lompatan besar dalam sejarah membaca. Kita melihat bison-bison di dinding gua berderap di padang-padang terbuka di batin kita. Imajinasi menjadi yang aktual.

Dalam gua gelap kita butuh konkretisasi pengalaman batin. Maka lahirlah gambar, simbolisasi yang melepaskan kita dari persentuhan langsung dengan dunia luar dan sekaligus mengkonkretkan dunia batin. Simbol tidak terikat pada kenyataan namun simbol mampu mengarahkan respon manusia untuk mengatasi krisis pada situasi nyata dengan lebih terencana. Simbol menyimpan kenyataan dengan lebih aktual dibandingkan dengan peristiwanya sendiri. Simbol bison di dinding gua menyimpan dan menghadirkan kesan tentang semua bison di padang mana pun, yang sudah ada atau pun yang belum ada. Bagi para pemburu purba, gambar bison itu adalah seruan panggilan untuk menghadirkan kembali perburuan kawanan bison itu pada saatnya, sebuah ujud pengharapan, doa atau mantra.

Sebelumnya kecerdasan membaca hanya berlangsung secara intrinsik, genealogis, dalam riwayat biologis badan kita, misalnya pada tubuh yang berjalan tegak, penglihatan panoramik, tangan yang bebas untuk bisa menciptakan peralatan. Sementara abstraksi adalah daya membaca yang baru, kita dapat berbahasa, membuat simbol-simbol dan tanda-tanda, memberi nama pada sesuatu, generalisasi, menghitung, menyimpulkan dan membuat prediksi. Yang terpenting, kita mampu membahasakan pengalaman agar pengalaman itu dapat direka-ulang, diceritakan kembali.

Kemampuan menceritakan kembali, menghadirkan pengalaman konkret atau imajiner, merupakan perayaan sosial yang dulu sangat dihargai. Di sekitar api unggun, di bawah fresko bison dan kuda-kuda purba warna-warni ataupun di mulut gua, di bawah selimut bintang-bintang kekal, nenek moyang kita mendengarkan shaman atau tetua bercerita tentang riwayat kehidupan. Saat inilah daya membaca kita merumuskan arah dan orientasi baru, yakni kebebasan dan kreativitas yang sungguh hidup dari dunia batin kita. Membaca dengan bahasa membuat hidup tidak terikat pada urusan respon demi keamanan fisik, nafsu, makan atau kelaparan. Membaca menjadi perayaan, menjadi representasi kemanusiaan yang berbudi bahasa. Hidup tiba-tiba menjadi lebih luas dari sekedar keberlangsungannya.

Kita mungkin lupa pada daya baca intrinsik yang tersimpan dalam memori jasmani kita, tetapi kita telah mengangkat memori itu ke dalam daya ungkap bahasa dan melahirkannya sebagai budaya. Beribu-ribu tahun setelah api unggun di bawah fresko kawanan bison dan ringkik kuda purba, bahasa telah menjadi semakin kompleks. Semesta tetap membaca secara dinamis, bintang-bintang dan galaksi besar-kecil masih mengalir deras, meruang dalam arus sungai penciptaan yang abadi, dan pilihan terhadap manusia sebagai mahluk simbolik atau mahluk berakal budi menjadi narasi yang paling menakjubkan.

Membaca Kritis : Antara Alice dan Pinocchio

Kita tak pernah bisa membaca hal yang sama dua kali tetapi kita selalu membaca untuk mencari tahu tentang satu hal saja, yakni kebenaran eksistensi kita.

"Segala sesuatu mengalir, semua berlalu", kata Heraclitus, filsuf dari kota Efesus, Yunani kuno, "kita tak pernah bisa menginjakkan kaki di sungai yang sama."

Yang tak berubah adalah perubahan itu sendiri...

Parmenides, filsuf Yunani kuno dari Elea membaca bahwa semesta tidak dapat berubah, hanya kesan pada kita saja yang berubah, semua hal sama saja, di balik tampilan yang bervariasi dan berubah-ubah, ada hanya yang sama senantiasa.

Kita hidup saat ini, lebih dari 2500 tahun setelah Heraclitus dan Parmenides, di antara kedua kutub tersebut, antara mengejar perubahan yang sedemikian cepat dan kecenderungan untuk mempertahankan kenyamanan, keyakinan, nilai, kebenaran, dogma dan seluruh kehidupan. Dan dengan terjebak di antara kedua kutub tersebut kita sama sekali tidak sempat membaca dengan benar. Pada kutub Heraclitus, pembela perubahan, kita dikepung oleh tuntutan untuk meng-update pengetahuan dan cara hidup. Pengetahuan kita menjadi sangat ephemeral, berumur pendek, gampang kadaluarsa. Kita mengejar percepatan dengan bekerja lebih efisien, lebih mudah, lebih singkat namun tetap tak terpuaskan. Meski akses pada pengetahuan menjadi sangat mudah,semua menjadi tidak bernilai, tak sempat berakar, hati kita terganggu untuk mengejar percepatan.

Di kutub Parmenides, pembela kemapanan, karena hati kita goyah dan was-was, takut pada arus perubahan yang menyapu semua milik kita, maka kita menegaskan kemurnian iman, keyakinan, adat istiadat, nilai-nilai dan dogma-dogma menantang semua percepatan perubahan.

Mari kita kembali ke gua-gua purba kita, ketika kegelapan membutakan mata kita dan membuka mata batin kita, memandang gambar-gambar polychromos: bison-bison dan kuda-kuda yang berlarian di savana hati kita, mencari keniscayaan jadinya suatu lingkupan dunia yang sungguh bisa dilepaskan dari gejala badaniah kita kita melalui proses kebahasaan. Bison di dinding gua, apakah ia sungguh mewakili semua bison yang pernah ada, yang akan ada, bison dari tanah liat, atau awan berbentuk bison di mata kanak-kanak dan semua yang kita anggap bison? Sebuah gambar, sebuah simbol, sebuah kata, sebuah nama, apakah sungguh menunjuk pada realitasnya?

Filsuf Plato dalam dialognya yang terkenal 'Cratylus' berkata: "Dalam kata Mawar, terkandung semua mawar…" Dalam kata Nil, membentang seluruh alur-aliran sungai besar tersebut, semua keloknya yang mengukir tanah tandus afrika utara, semua bangsa yang mengikatkan sejarah mereka pada kesuburannya dan timbul tenggelamnya dinasti-dinasti perkasa pembangun piramida. Sebuah kata, sungguh penuh daya cipta menakjubkan. Maka bahasa adalah mantra pemanggil dunia dan setiap buku adalah semesta yang siap dilahirkan.

Namun di balik keajaiban kata, nama, gambar, simbol, terdapat sebuah dinamika paradoksal, meski mengikat dan menghadirkan realitas, bahasa pun ternyata segera memisahkan manusia dari semesta. Di luar gua manusia berhadapan dengan kecenderungan pragmatis, untuk menjamin keberlangsungannya, manusia membutuhkan jarak yang memadai terhadap semesta, untuk bisa menghindari ketak-terdugaan peristiwa, dan mengendalikan kejadian-kejadian, membuat prediksi, membuat perencanaan agar hanya yang diinginkan yang bisa menjelma menjadi peristiwa. Manusia memisahkan diri dari totalitas semesta, menjadi individu dengan menciptakan lingkungan yang bisa dikendalikan. Caranya adalah dengan membangun bahasa menjadi sebuah instrumen. Gambar dan simbol disederhanakan menjadi tulisan dan tanda. Lambang-lambang instrumental segera menjadi pengubah cara hidup. Manusia berani keluar gua, membangun kota dan peradaban, mengubah semesta menjadi landskap tekstual yang bisa dibaca, dikendalikan dan ditata.

Manusia berkebudayaan telah mengubah pengalaman membaca yang intuitif dalam gua-gua menjadi instrumen komunikasi. Membaca kemudian kehilangan spontanitasnya, juga kehilangan kekuatan intuitifnya yang mampu memanggil semesta. Masyarakat bukanlah kelompok pemburu gua yang berkumpul di sekeliling api unggun. Masyarakat dibangun oleh daya-daya artifisial, agama, politik, kebudayaan, kenangan-kenangan akan peperangan, batas-batas geografis, kepentingan-kepentingan ideologis, ekonomi, konstitusi, dengan konsekuensi yang efektif menafikan nilai individu. Konstituen masyarakat bukanlah individu melainkan daya-daya artifisial tadi. Individu harus bisa membaca, menginternalisasi daya-daya artifisal tersebut untuk bisa terhindar dari ketiadaan; suatu ketiadaan artifisial, non person, kehilangan pengakuan jika individu tidak mampu membaca teks konstituen masyarakat: agama, politik, ideologi dan seterusnya.

Membaca yang sebenarnya

Alberto Manguel yang memperkenalkan dirinya sebagai pembaca, menulis tentang perbedaan antara Pinocchio (Collodi 1883) dan Alice (Lewis Carroll, 1865) dalam membaca. Pinocchio boneka kayu miskin namun bercita-cita tinggi dengan segala nasib buruknya ia berusaha bersekolah supaya bisa membaca dan pada gilirannya bisa hidup layak dan diakui resmi dalam masyarakat. Alice di lain pihak adalah gadis kecil yang bertualang karena rasa penasaran yang kuat terhadap kelinci sedang bergegas. Petualangan Pinocchio tidak menyuguhkan cerita tentang pengalaman membaca selain prestasi belajarnya yang baik dan membuat teman-temannya iri hati. Alice sebaliknya berkutat dengan pengalaman eksistensial tentang kebenaran dan realitas dirinya akibat permainan makna kata dan tutur bahasa yang begitu majemuk, non-singular dan tidak stabil.Pinocchio mewakili hampir semua anak korban metodologi pembelajaran saat ini, yakni sekadar untuk melaksanakan transfer ilmu pengetahuan. Kita bersekolah dan mengambil spesialisasi untuk bisa membaca dengan keterampilan tertentu dan mendapatkan peran yang sesuai dalam masyarakat. Menjadi juara, memenangkan medali olimpiade matematika atau fisika adalah kemewahan yang sangat diharapkan orang tua pada anaknya. Pinocchio yang menjadi brutal dan nakal kemudian mengalami berbagai nasib buruk karena menghindari sekolah yang memberi pesan moral untuk beretika terpelajar pada anak-anak.

Kisah Alice di lain pihak menggemakan kembali pengalaman kebahasaan yang sangat imajinatif di dalam gua-gua purba nenek moyang kita. Berbahasa adalah berdaya cipta, berkreasi, bermain dengan pengalaman, berbagi kekayaan batin dan memperkaya ruang-ruang simbolik di dalam kehidupan.

Bagi Pinochio, membaca adalah mengeja tanda, lambang-lambang yang diturunkan masyarakat ke buku-buku sekolah agar ia bisa menjadi seperti yang diharapkan, menjadi person, pribadi yang diterima dalam masyarakat.

Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari dalam kegelapan gua tempat bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah untuk menjadi individu pandai, berkepribadian dan terpelajar, melainkan untuk bermain dengan semesta, menemukan kembali imajinasi, mencari makna-makna yang tak terhingga di balik kata-kata berdaya cipta. Alice tidak memperoleh tugas apapun untuk menjadi anak manusia, tidak seperti Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan di hadapan misteri semesta.

Bagi Alice, membaca itu intuitif, menebak, mencari dalam kegelapan gua tempat bahasa dilahirkan. Membaca bukanlah untuk menjadi individu pandai, berkepribadian dan terpelajar, melainkan untuk bermain dengan semesta, menemukan kembali imajinasi, mencari makna-makna yang tak terhingga di balik kata-kata berdaya cipta. Alice tidak memperoleh tugas apapun untuk menjadi anak manusia, tidak seperti Pinocchio. Membaca berarti berada secara spontan di hadapan misteri semesta.Ketegangan antara dunia Parmenides dan dunia Heraclitus, kecemasan akan runtuhnya nilai-nilai akibat perubahan pesat, adalah kecemasan masyarakat. Membaca ala Pinocchio akan menenangkan masyarakat namun merugikan humanitas yang bebas. Membaca seperti Alice, adalah menelusuri daya naratif humanitas kita. Manusia bukanlah elemen ideologis, pion agama, unsur kebudayaan atau obyek ekonomi yang membangun masyarakat. Manusia itu, tiap-tiap kita adalah sebuah buku, narasi, dinamis dan berharga sebagai bacaan yang senantiasa baru. Individu naratif inilah yang mengatasi polemik Heraclitus dan Parmenides. Narasi senantiasa berubah dan senantiasa tentang kebenaran eksistensi kita dalam semesta.

|

Caption :

Siapa engkau..

realitas diri dan semesta yang senantiasa berubah..

metamorphing

|

No comments:

Post a Comment