Tak terasa putaran waktu kini beranjak ke penghujung tahun 2016.

Pada akhir tahun ini, Pro:aktif Online kembali hadir dengan tema “Budaya Membaca Buku”

Membaca adalah sebuah kegiatan penting dan utama di dalam kehidupan manusia. Dengan membaca, seseorang mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Membaca merupakan jendela menuju dunia dan wawasan yang luas. Demikian pentingnya membaca sehingga mampu mendongkrak kualitas hidup manusia dan kesejahteraan suatu masyarakat.

Dalam edisi kali ini, budaya membaca telah dipotret dari berbagai sudut pandang oleh para kontributor penulis Pro:aktif Online, dimulai dari rubrik Pikir yang dibawakan oleh Sofie Dewayani. Artikel yang dibawakannya mengajak pembaca untuk menyelami dan memahami perilaku dan pilihan-pilihan generasi masa kini yang melek teknologi digital. Dengan pemahaman baru tersebut, pembaca diajak untuk menyikapi secara bijak perkembangan teknologi yang ada, serta mencari cara yang strategis agar kebiasaan membaca tidak tergerus oleh perkembangan teknologi tersebut.

Rubrik Opini disajikan oleh Umbu, yang dengan indahnya memaparkan dunia yang membaca. Alam semesta terdiri dari peristiwa membaca yang tak pernah usai, dimulai dari pembacaan semesta terhadap awal mula dunia kepada insting ‘membaca’ pada manusia purba hingga terciptanya simbol-simbol yang kini digunakan oleh masyarakat modern dalam membaca. Secara menarik, Umbu mengajak pembaca untuk meninjau kembali budaya membaca dalam hubungannya dengan pola berpikir kritis. Ia menyandingkan membaca yang dilakukan Alice dalam kisah “Alice in Wonderland” dengan membaca yang dilakukan Pinocchio, sang boneka kayu yang akhirnya menjadi manusia.

Rubrik Masalah Kita dibawakan oleh Kukuh Samudera. Ia memaparkan tentang kebiasaan membaca buku di kalangan aktivis. Kukuh mengantarkan pembaca kepada pengalaman para aktivis dalam mengakses buku, yang dikaitkan dengan kiprah mereka di tempat karya masing-masing.

Rubrik Jalan-Jalan dibawakan oleh Yosepin Sri Ningsih, mengisahkan tentang Perahu Pustaka Pattingaloang, sebuah perpustakaan yang dibangun di atas sebuah perahu layar dengan misi menjangkau wilayah-wilayah terpencil untuk meningkatkan minat membaca masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia bagian timur.

Rubrik Media ditulis oleh Tabrani Yunis, direktur Center for Community Development and Education (CCDE) di Aceh, menuturkan tentang majalah POTRET yang merupakan majalah bagi aktivis dan kaum perempuan di Aceh.

Rubrik Profil diisi dengan dua artikel, pertama, tentang Perpustakaan Jalanan yang ditulis sendiri oleh pendirinya, Senartogok, yang mengisahkan jatuh bangun perjuangan mereka menyuarakan gema literasi di jalanan. Artikel kedua adalah profil tentang seorang penulis bacaan anak, Eugenia Rakhma, yang mengisahkan pengalaman dalam menulis bacaan yang mampu memikat hati anak-anak yang membacanya.

Rubrik Tips dibawakan oleh Any Sulistyowati yang menuliskan kiat-kiat meningkatkan budaya membaca buku di kalangan aktivis dan tips untuk mengakses buku yang sesuai dengan bidang minat masing-masing.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan edisi “Budaya Membaca Buku” ini dapat bermanfaat bagi peningkatan minat baca di kalangan aktivis. Mari kita refleksikan kembali makna membaca bagi diri kita masing-masing.

Selamat membaca dengan penuh makna!

[PROFIL] Perpustakaan Jalanan

Penulis: Senartogok

Masa mudaku berkisar pada perpindahan kata jalanan. Selepas dari Rumah Belajar Sahabat Anak Jalanan, aku terdampar di sepetak omong kosong lain bernama Perpustakaan Jalanan. Enam tahun silam, tak ada yang bisa diharapkan dari sekelompok orang menongkrong yang mengatasnamakan literasi dalam kegiatannya ini. Lagipula keikutsertaanku pada mereka berawal dari bergabungnya aku sebagai vokalis dalam band mereka yang juga angin-anginan. Ya, kelompok ini hanyalah personil dari grup punk rock setengah hati yang namanya juga buruk: Masturbasi Distorsi. Band yang lebih banyak menebar bualan dalam setiap terbitan tak berkalanya ketimbang membuat musik, mengisi panggung, atau promosi rilisan fisik yang sampai saat ini belum ada albumnya, kecuali demo versi lagu berkualitas murahan yang banyak disebar.

Sial? Tak sepenuhnya kurasa, sebab dari sekawanan kecil pemuda, jauh lebih banyak faedah ketika hal tersebut merupakan representasi sebuah upaya dan daya atas kemarahan, kebanggaan, kegenitan, kegelisahan, yang menjadi kehendak mereka. Saat itu, kami terpukau dengan kelompok Baader Meinhoff alias RAF yang bututnya juga kami telan mentah-mentah dari tayangan layar lebar. Meskipun tak radikal, kami menganggap diri kami dapat mengubah keadaan; sesuatu yang banyak beredar di dada kaum muda ketika menginjak usia 23 tahunan mereka. Tak banyak yang kami lakukan. Hanya gerilya kecil, kekanak-kanakan, dan bersifat sesaat, dan paling lembutnya sekedar menghamparkan buku di pinggiran kota.

Aku bukan orang pertama, akan tetapi keempat lain kawanku kala itu pastinya sepakat bahwasanya Perpustakaan Jalanan di awal sejarahnya hanyalah hasrat mendayu ketika buku dan semangat Iqra mengudara ke dalam keseharian. Ilustrasinya begini : apabila di perpustakaan umumnya, kita mesti diam dan tertib, tak bisa merokok, tak diperbolehkan membuat gaduh, tak bisa sebebas-enak-jidat-nya meminjam buku, hingga tak bisa pula menyeduh kopi sambil guling-guling di lantai seraya menikmati Kejahatan Dan Hukuman-nya Fyodor Dostoyevski, kami ingin menggantikan penertiban itu di jalanan bersama buku-buku.

Buku tak lagi jendela dunia, melainkan istana tak megah tanpa gapura, sehingga siapapun bisa masuk, menjelajah, menempatkan ego pula harapannya, pada sebaris kalimat, majas, metafor, dan bongkahan kisah dalam sebuah bacaan. Maka tak bisa disangkal lagi, Perpustakaan Jalanan hanyalah sebuah episode usang dari jutaan narasi yang membangun kokohnya kota Bandung. Kami berlima, kadang berempat, kadang berdua, meski tak selalu sendiri, selalu ada tukang cuanki, pejalan kaki, mungkin pencuri, mungkin pula peri. Singgah, bertandang dan menikmati apa yang kami sajikan. Seperti gorengan yang terlalu dini matang, kami terlalu bangga mengatakan ini arena juang. Setidaknya kami tak ingin terlalu lama menatap jurang.

Tidaklah sulit, sebab kami semua merupakan dekaden yang hampir membusuk, mengoleksi buku bukannya batu akik. Ratusan buku kala itu tidaklah sukar mengumpulkannya. Dengan kain putih calon kafan pembungkus salah satu dari kami yang lebih dulu mati nanti, dengan spidol tegas, perlak sederhana, kantong plastik besar penggenap pepatah Sedia Payung Sebelum Hujan, kami menuju Taman Cikapayang. Menjejerkan buku, barisan novel cinta dan tak cinta, majalah Sabili hingga 100 Teknik Menjadi Orang Kaya”, atau zine-zine yang dicetak mandiri, kusam warna, font teramat kecil, hingga komik bergambar yang jauh lebih menarik hati ketimbang epos panjang filsafat Madilog karya Tan Malaka.

Siapa bilang banyak yang bertandang, orang-orang berlalu lalang, banyaknya melenggang dengan alis mata melintang. Terlalu sering pula, hanya kami berempat di sana, ditemani sosok tuhan yang entah di mana. Lambat laun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun mendapat giliran, umur Perpustakaan Jalanan ditambal jumlah kawan yang datang. Dari lingkaran kami, jejaring, yang sempat patah hati di berbagai komunitas dan klub budaya berserak, kami kian ramai. Kami belajar bahwa Perpustakaan ternyata bukan urusan membaca buku dan menggali ilmu saja, tetapi memperluas arena perkawanan, saluran curahan hati, hingga mulainya perdebatan, saat-saat kami mulai terpukau dengan yang mereka sebut sastra, walaupun kami lebih sering bersitegang urat mempersoalkan janggut siapa yang lebih panjang, Karl Marx atau Mikhail Bakunin.

Rupanya perjalanan ditandai dengan ratapan. Buku yang dipinjamkan banyak yang hilang, kawan yang datang banyak yang tak tahu jalan pulang, dan kami mulai sok tahu, bahwa ini semacam gerakan literasi. Sebuah riak kecil untuk menghegemoni, mengutip Gramsci, sebuah tandingan yang seringnya menerima tendangan, dari kekerdilan, uang saku nan sulit disiasati, atau mimpi-mimpi melebarkan sayap walau dengan fakta kami tinggal tulang dan kentut saja. Sekelompok bajingan dari berbagai daerah, mantan petinju, jurnalis angin-anginan, musisi tak laku, seniman gagal, juga nabi palsu, bergabung. Seperti diserang wabah, kami semua mulai dirundung sakit, sejenis rindu, sejenis kebersamaan dan menginjak kue ulang tahun tak berlilin, angka 3 tahun menandai, dan saat itu, kami memecah sel-sel Perpustakaan Jalanan menjadi kegiatan yang tak lagi membaca. Kadangkala ada pameran karya, ekshibisi seni, pajang lukisan, jualan murah, lapakan tak rutin, sehingga kami menemui aroma-aroma baru yang memberi wangi sekaligus bau dalam sepak terjang kami.

Perpustakaan Jalanan adalah inisiatif beragam pemuda yang berniat memindahkan buku-buku ke jalanan agar bisa dinikmati makhluk-makhluk yang berkeliaran di sana. Tak menutup kemungkinan ini semacam modus yang mengatasnamakan kolektif dan bersembunyi di balik jubah membaca untuk mencapai tujuannya: membuat dunia terpingkal-pingkal adanya.

Sepanjang perjalanannya, yang akan menginjak angka 7 tahun tak berapa lama lagi, Perpustakaan Jalanan tak ubahnya sebuah rutinitas mingguan. Dikarenakan keyakinan kami tentang ke-jomblo-an teman-teman kami telah menjadi wabah, dipilihlah Sabtu malam sekitar pukul 7 dengan catatan sudah makan dan shalat maghrib, sebagai waktu berkumpul, dan mestilah di Taman Cikapayang tepat di depan huruf ‘D’ yang menandakan kami adalah Dinamit, lokasi dimana harus bersua. Terkadang kami berpikir, momen setiap malam minggu yang harus berebut tempat dengan klub motor atau nak-kanak sepeda/skateboard, merupakan muara pelepas lelah. Kebanyakan dari kami, mungkin pula tamu, mungkin pula pengunjung yang intens datang menemui kami, datang dari kelas pekerja, buruh upahan, atau pegawai berpenghasilan pas-pas-an, yang lebih banyak waktunya dikuras deadline kantor daripada berisitirahat. Saat bertemu inilah kami melepaskan semuanya, ada yang membawa makanan, ada yang membawa judul-judul buku baru, ada yang memamerkan zine buatannya sendiri, ada pula yang menghiasi kami dengan kumpulan petuah atau kelakarnya. Dengan begini Perpustakaan Jalanan bisa jadi sebuah camp kecil tanpa tenda dimana rekreasi menjadi sajian utamanya.

Selama bertumbuhnya, Perpustakaan Jalanan telah banyak berubah, wajahnya kini tak melulu dipulas kosmetik literasi, meskipun dengan sekuat tenaga kami akan terus bernaung di bawah panji tersebut, namun juga bertransformasi menjadi sepetak ruang bertukar informasi, wacana, kabar, juga lahan tempat solidaritas, inisiatif, agenda; atau imajinasi digarap, dengan cangkul kegembiraan, atau dengan pupuk semangat yang bersumber dari bacaan kami, musik-musik yang kami dengarkan, film yang kami tonton, berita perjuangan sosial yang kami serap, sampai gosip-gosip receh yang mampu menelan petang hingga tak bersisa. Maka, kami menganggap, Perpustakaan Jalanan telah beranjak dari fungsi perdana sebagai hubungan aksara dengan pembaca, menjadi hubungan manusia dan kesehariannya. Kami terhubung, lebih tepatnya masing-masing kehidupan kami terkorelasikan, sehingga sangat menarik untuk tetap berkumpul, menuangkan aspirasi dan tragisnya hari sesama kawan-kawan dan pengunjung kami.

Akhirnya kami mulai memberanikan diri mencetak pamflet, menggurat pena untuk edisi zine kami, mengorganisasir pentas-pentas musik mungil, mulai berani ikut solidaritas, menjadi partner dan lingkar dalam diskusi sampai menjadi pengisi acara ulang tahun kawan-kawan kami. Entahlah, rasanya kami memiliki dunia baru, dunia kerdil yang pantas dihidupi. Seakan takdir ini berkisar nikotin, bungkusan Kapal Api, dan sederet puisi-puisi Widji Thukul yang kami rengkuh sebelum kelam malam muncul. Sederhana dan berlangsung terus hingga angka 6 tahun, dimana perayaan ulang tahun yang kami agendakan cukup memadati Taman Cikapayang. Semua itu rapat di ingatanku, dan tak terasa 2016 datang menghampiri, dengan segudang kecewa, sepeti asa, aku mulai hanyut dalam keheningan, ketika banyak badai dan topan yang melanda di dalam dan di luar diri sang Perpustakaan Jalanan.

Di titik ini, aku mengusap dada, meneriakkan sekali lagi sepenggal lirik Minor Threat.

I was early to finish, I was late to start

I might be an adult, but I'm a minor at heart

Go to college, be a man, what's the f***ing deal?

It's not how old I am, it's how old I feel

Masa mudaku berkisar pada perpindahan kata jalanan. Selepas dari Rumah Belajar Sahabat Anak Jalanan, aku terdampar di sepetak omong kosong lain bernama Perpustakaan Jalanan. Enam tahun silam, tak ada yang bisa diharapkan dari sekelompok orang menongkrong yang mengatasnamakan literasi dalam kegiatannya ini. Lagipula keikutsertaanku pada mereka berawal dari bergabungnya aku sebagai vokalis dalam band mereka yang juga angin-anginan. Ya, kelompok ini hanyalah personil dari grup punk rock setengah hati yang namanya juga buruk: Masturbasi Distorsi. Band yang lebih banyak menebar bualan dalam setiap terbitan tak berkalanya ketimbang membuat musik, mengisi panggung, atau promosi rilisan fisik yang sampai saat ini belum ada albumnya, kecuali demo versi lagu berkualitas murahan yang banyak disebar.

Sial? Tak sepenuhnya kurasa, sebab dari sekawanan kecil pemuda, jauh lebih banyak faedah ketika hal tersebut merupakan representasi sebuah upaya dan daya atas kemarahan, kebanggaan, kegenitan, kegelisahan, yang menjadi kehendak mereka. Saat itu, kami terpukau dengan kelompok Baader Meinhoff alias RAF yang bututnya juga kami telan mentah-mentah dari tayangan layar lebar. Meskipun tak radikal, kami menganggap diri kami dapat mengubah keadaan; sesuatu yang banyak beredar di dada kaum muda ketika menginjak usia 23 tahunan mereka. Tak banyak yang kami lakukan. Hanya gerilya kecil, kekanak-kanakan, dan bersifat sesaat, dan paling lembutnya sekedar menghamparkan buku di pinggiran kota.

Aku bukan orang pertama, akan tetapi keempat lain kawanku kala itu pastinya sepakat bahwasanya Perpustakaan Jalanan di awal sejarahnya hanyalah hasrat mendayu ketika buku dan semangat Iqra mengudara ke dalam keseharian. Ilustrasinya begini : apabila di perpustakaan umumnya, kita mesti diam dan tertib, tak bisa merokok, tak diperbolehkan membuat gaduh, tak bisa sebebas-enak-jidat-nya meminjam buku, hingga tak bisa pula menyeduh kopi sambil guling-guling di lantai seraya menikmati Kejahatan Dan Hukuman-nya Fyodor Dostoyevski, kami ingin menggantikan penertiban itu di jalanan bersama buku-buku.

Buku tak lagi jendela dunia, melainkan istana tak megah tanpa gapura, sehingga siapapun bisa masuk, menjelajah, menempatkan ego pula harapannya, pada sebaris kalimat, majas, metafor, dan bongkahan kisah dalam sebuah bacaan. Maka tak bisa disangkal lagi, Perpustakaan Jalanan hanyalah sebuah episode usang dari jutaan narasi yang membangun kokohnya kota Bandung. Kami berlima, kadang berempat, kadang berdua, meski tak selalu sendiri, selalu ada tukang cuanki, pejalan kaki, mungkin pencuri, mungkin pula peri. Singgah, bertandang dan menikmati apa yang kami sajikan. Seperti gorengan yang terlalu dini matang, kami terlalu bangga mengatakan ini arena juang. Setidaknya kami tak ingin terlalu lama menatap jurang.

Tidaklah sulit, sebab kami semua merupakan dekaden yang hampir membusuk, mengoleksi buku bukannya batu akik. Ratusan buku kala itu tidaklah sukar mengumpulkannya. Dengan kain putih calon kafan pembungkus salah satu dari kami yang lebih dulu mati nanti, dengan spidol tegas, perlak sederhana, kantong plastik besar penggenap pepatah Sedia Payung Sebelum Hujan, kami menuju Taman Cikapayang. Menjejerkan buku, barisan novel cinta dan tak cinta, majalah Sabili hingga 100 Teknik Menjadi Orang Kaya”, atau zine-zine yang dicetak mandiri, kusam warna, font teramat kecil, hingga komik bergambar yang jauh lebih menarik hati ketimbang epos panjang filsafat Madilog karya Tan Malaka.

Siapa bilang banyak yang bertandang, orang-orang berlalu lalang, banyaknya melenggang dengan alis mata melintang. Terlalu sering pula, hanya kami berempat di sana, ditemani sosok tuhan yang entah di mana. Lambat laun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun mendapat giliran, umur Perpustakaan Jalanan ditambal jumlah kawan yang datang. Dari lingkaran kami, jejaring, yang sempat patah hati di berbagai komunitas dan klub budaya berserak, kami kian ramai. Kami belajar bahwa Perpustakaan ternyata bukan urusan membaca buku dan menggali ilmu saja, tetapi memperluas arena perkawanan, saluran curahan hati, hingga mulainya perdebatan, saat-saat kami mulai terpukau dengan yang mereka sebut sastra, walaupun kami lebih sering bersitegang urat mempersoalkan janggut siapa yang lebih panjang, Karl Marx atau Mikhail Bakunin.

Rupanya perjalanan ditandai dengan ratapan. Buku yang dipinjamkan banyak yang hilang, kawan yang datang banyak yang tak tahu jalan pulang, dan kami mulai sok tahu, bahwa ini semacam gerakan literasi. Sebuah riak kecil untuk menghegemoni, mengutip Gramsci, sebuah tandingan yang seringnya menerima tendangan, dari kekerdilan, uang saku nan sulit disiasati, atau mimpi-mimpi melebarkan sayap walau dengan fakta kami tinggal tulang dan kentut saja. Sekelompok bajingan dari berbagai daerah, mantan petinju, jurnalis angin-anginan, musisi tak laku, seniman gagal, juga nabi palsu, bergabung. Seperti diserang wabah, kami semua mulai dirundung sakit, sejenis rindu, sejenis kebersamaan dan menginjak kue ulang tahun tak berlilin, angka 3 tahun menandai, dan saat itu, kami memecah sel-sel Perpustakaan Jalanan menjadi kegiatan yang tak lagi membaca. Kadangkala ada pameran karya, ekshibisi seni, pajang lukisan, jualan murah, lapakan tak rutin, sehingga kami menemui aroma-aroma baru yang memberi wangi sekaligus bau dalam sepak terjang kami.

Perpustakaan Jalanan adalah inisiatif beragam pemuda yang berniat memindahkan buku-buku ke jalanan agar bisa dinikmati makhluk-makhluk yang berkeliaran di sana. Tak menutup kemungkinan ini semacam modus yang mengatasnamakan kolektif dan bersembunyi di balik jubah membaca untuk mencapai tujuannya: membuat dunia terpingkal-pingkal adanya.

Sepanjang perjalanannya, yang akan menginjak angka 7 tahun tak berapa lama lagi, Perpustakaan Jalanan tak ubahnya sebuah rutinitas mingguan. Dikarenakan keyakinan kami tentang ke-jomblo-an teman-teman kami telah menjadi wabah, dipilihlah Sabtu malam sekitar pukul 7 dengan catatan sudah makan dan shalat maghrib, sebagai waktu berkumpul, dan mestilah di Taman Cikapayang tepat di depan huruf ‘D’ yang menandakan kami adalah Dinamit, lokasi dimana harus bersua. Terkadang kami berpikir, momen setiap malam minggu yang harus berebut tempat dengan klub motor atau nak-kanak sepeda/skateboard, merupakan muara pelepas lelah. Kebanyakan dari kami, mungkin pula tamu, mungkin pula pengunjung yang intens datang menemui kami, datang dari kelas pekerja, buruh upahan, atau pegawai berpenghasilan pas-pas-an, yang lebih banyak waktunya dikuras deadline kantor daripada berisitirahat. Saat bertemu inilah kami melepaskan semuanya, ada yang membawa makanan, ada yang membawa judul-judul buku baru, ada yang memamerkan zine buatannya sendiri, ada pula yang menghiasi kami dengan kumpulan petuah atau kelakarnya. Dengan begini Perpustakaan Jalanan bisa jadi sebuah camp kecil tanpa tenda dimana rekreasi menjadi sajian utamanya.

Selama bertumbuhnya, Perpustakaan Jalanan telah banyak berubah, wajahnya kini tak melulu dipulas kosmetik literasi, meskipun dengan sekuat tenaga kami akan terus bernaung di bawah panji tersebut, namun juga bertransformasi menjadi sepetak ruang bertukar informasi, wacana, kabar, juga lahan tempat solidaritas, inisiatif, agenda; atau imajinasi digarap, dengan cangkul kegembiraan, atau dengan pupuk semangat yang bersumber dari bacaan kami, musik-musik yang kami dengarkan, film yang kami tonton, berita perjuangan sosial yang kami serap, sampai gosip-gosip receh yang mampu menelan petang hingga tak bersisa. Maka, kami menganggap, Perpustakaan Jalanan telah beranjak dari fungsi perdana sebagai hubungan aksara dengan pembaca, menjadi hubungan manusia dan kesehariannya. Kami terhubung, lebih tepatnya masing-masing kehidupan kami terkorelasikan, sehingga sangat menarik untuk tetap berkumpul, menuangkan aspirasi dan tragisnya hari sesama kawan-kawan dan pengunjung kami.

Akhirnya kami mulai memberanikan diri mencetak pamflet, menggurat pena untuk edisi zine kami, mengorganisasir pentas-pentas musik mungil, mulai berani ikut solidaritas, menjadi partner dan lingkar dalam diskusi sampai menjadi pengisi acara ulang tahun kawan-kawan kami. Entahlah, rasanya kami memiliki dunia baru, dunia kerdil yang pantas dihidupi. Seakan takdir ini berkisar nikotin, bungkusan Kapal Api, dan sederet puisi-puisi Widji Thukul yang kami rengkuh sebelum kelam malam muncul. Sederhana dan berlangsung terus hingga angka 6 tahun, dimana perayaan ulang tahun yang kami agendakan cukup memadati Taman Cikapayang. Semua itu rapat di ingatanku, dan tak terasa 2016 datang menghampiri, dengan segudang kecewa, sepeti asa, aku mulai hanyut dalam keheningan, ketika banyak badai dan topan yang melanda di dalam dan di luar diri sang Perpustakaan Jalanan.

Di titik ini, aku mengusap dada, meneriakkan sekali lagi sepenggal lirik Minor Threat.

I was early to finish, I was late to start

I might be an adult, but I'm a minor at heart

Go to college, be a man, what's the f***ing deal?

It's not how old I am, it's how old I feel

***

[PROFIL] Menjadi Penulis Buku Anak? Senangnya!

Oleh : Eugenia Rakhma

Sekarang ini, buku bacaan untuk anak-anak sangat mudah ditemukan. Jenisnya pun beragam. Dari mulai buku bergambar (pictorial book), buku berilustrasi (illustrated book), sampai novel anak.

Menulis buku anak, terutama bagi pembaca usia dini (2-5 tahun) merupakan hal yang mudah sekaligus sulit. Mudah karena alur ceritanya sederhana, teksnya tidak terlalu panjang, dan tokohnya pun hanya sedikit. Anda cukup terlibat dengan dunia anak-anak, mengetahui ketertarikan mereka, lalu menuangkannya ke dalam sebuah cerita.

Sebelum fokus terjun ke dunia menulis, saya merupakan guru taman kanak-kanak. Maka cukup mudah bagi saya untuk menuliskan buku seri pertama saya yang berjudul Benji. Berpegang pada pengalaman sehari-hari bersama anak-anak, mengetahui jangkauan tema tiap usia, dan target belajar mereka, saya pun menyusun buku pertama saya.

Misalnya, buku Benji dan Teman-Teman menceritakan keseharian Benji, bocah laki-laki berusia 4 tahun bersama teman-temannya saat di sekolah. Melalui cerita ini, pembaca usia dini diajak untuk mengamati perbedaan fisik antara Benji dan teman-temannya. Ada yang bertubuh tinggi, bermata sipit, berambut lurus, sampai berkulit gelap. Namun, rupanya perbedaan itu tidak menjadi masalah. Di sekolah, mereka mau bermain bersama, saling berbagi mainan - bahkan juga bekal , serta menyapa menggunakan bahasa yang sopan.

Meski alur cerita dan bahasa yang digunakan sederhana, seringkali justru di sanalah letak kesulitannya - bagaimana menyederhanakan cerita agar sesuai untuk para pembaca usia dini. Ya, saya memang telah mengetahui keseharian mereka. Saya pun telah memegang target belajar agar isi cerita sesuai dengan perkembangan mereka, namun seringkali sebagai penulis dewasa saya terlalu asyik menulis. Saya melupakan bahwa pembaca saya masih memiliki keterbatasan bahasa dan pemahaman. Maka, saya harus selalu mengingatkan diri agar memakai kacamata seorang anak. Memposisikan diri sebagai anak-anak saat menulis agar cerita dapat dipahami pembaca.

Tentu saja buku Benji pada akhirnya bukan hasil kerja saya sendiri. Selesai menulis naskah dan mengirimkannya pada salah satu penerbit, saya menunggu keputusan untuk diterbitkan hampir dua tahun lamanya. Setelah berita baik itu datang, saya bersama tim dari Penerbit Bhuana Ilmu Populer-Gramedia bekerja keras mewujudkan Benji. Mulai dari merevisi naskah, membuat ilustrasi, merevisi kembali, lalu re-design tata letak sampai buku Benji siap naik cetak. Meski prosesnya terhitung lama, hampir satu tahun, saya menikmatinya. Pak Yogi dan Mbak Vidya selaku editor dengan senang hati memberi masukan agar naskah Benji lebih sesuai dengan target pembaca. Sama halnya dengan ilustrator Benji, Mbak Nita, yang selalu memberi pandangan dari sisi ilustrasi agar tercipta keseimbangan antara teks dan gambar. Terakhir, Pak Sul Nugroho dan Mbak Amygo Febry yang memperbaiki tata letak dan mengecek kesesuaian gambar dengan target usia pembaca.

Saat ini saya tidak lagi mengajar, namun saya terus menulis, khususnya untuk pembaca anak-anak. Di pertengahan jalan, saya menemui kesulitan untuk tetap terlibat dalam dunia anak-anak. Beruntung, saya dipertemukan dengan teman-teman yang memiliki passion di dunia anak-anak. Maka sekarang, selain menulis, kegiatan utama saya adalah menjadi relawan bersama mereka.

Setiap kali orang-orang bertanya, “Susah tidak sih jadi penulis buku anak-anak?” Saya selalu menggeleng. Menulis untuk anak-anak itu menyenangkan. Seperti kekhasan dunia anak-anak yang selalu mengajak kita untuk bermain sambil belajar di dalamnya, maka sambil menulis sebuah buku, saya tetap memiliki waktu untuk bermain. Kalaupun dibilang kesulitan, itu lebih kepada faktor internal. Semangat diri untuk terus belajar, terus peka terhadap kebutuhan anak-anak, dan terus mengembangkan cara-cara menuliskan cerita agar menarik dan mudah dipahami, sesulit apapun tema yang ingin disampaikan. Saya pikir, dunia anak-anak adalah dunia yang jujur dan sederhana. Dunia yang penuh rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Dunia yang menuntut orang dewasa yang terlibat di dalamnya untuk ikut memahami dan membantu memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Dan saya bersyukur dapat membagikan pengalaman-pengalaman belajar bersama mereka ke dalam sebuah buku.

Sekarang ini, buku bacaan untuk anak-anak sangat mudah ditemukan. Jenisnya pun beragam. Dari mulai buku bergambar (pictorial book), buku berilustrasi (illustrated book), sampai novel anak.

Menulis buku anak, terutama bagi pembaca usia dini (2-5 tahun) merupakan hal yang mudah sekaligus sulit. Mudah karena alur ceritanya sederhana, teksnya tidak terlalu panjang, dan tokohnya pun hanya sedikit. Anda cukup terlibat dengan dunia anak-anak, mengetahui ketertarikan mereka, lalu menuangkannya ke dalam sebuah cerita.

Sebelum fokus terjun ke dunia menulis, saya merupakan guru taman kanak-kanak. Maka cukup mudah bagi saya untuk menuliskan buku seri pertama saya yang berjudul Benji. Berpegang pada pengalaman sehari-hari bersama anak-anak, mengetahui jangkauan tema tiap usia, dan target belajar mereka, saya pun menyusun buku pertama saya.

Gambar buku Benji

Misalnya, buku Benji dan Teman-Teman menceritakan keseharian Benji, bocah laki-laki berusia 4 tahun bersama teman-temannya saat di sekolah. Melalui cerita ini, pembaca usia dini diajak untuk mengamati perbedaan fisik antara Benji dan teman-temannya. Ada yang bertubuh tinggi, bermata sipit, berambut lurus, sampai berkulit gelap. Namun, rupanya perbedaan itu tidak menjadi masalah. Di sekolah, mereka mau bermain bersama, saling berbagi mainan - bahkan juga bekal , serta menyapa menggunakan bahasa yang sopan.

|

| Contoh halaman dalam seri Benji dan Teman-Teman |

Tentu saja buku Benji pada akhirnya bukan hasil kerja saya sendiri. Selesai menulis naskah dan mengirimkannya pada salah satu penerbit, saya menunggu keputusan untuk diterbitkan hampir dua tahun lamanya. Setelah berita baik itu datang, saya bersama tim dari Penerbit Bhuana Ilmu Populer-Gramedia bekerja keras mewujudkan Benji. Mulai dari merevisi naskah, membuat ilustrasi, merevisi kembali, lalu re-design tata letak sampai buku Benji siap naik cetak. Meski prosesnya terhitung lama, hampir satu tahun, saya menikmatinya. Pak Yogi dan Mbak Vidya selaku editor dengan senang hati memberi masukan agar naskah Benji lebih sesuai dengan target pembaca. Sama halnya dengan ilustrator Benji, Mbak Nita, yang selalu memberi pandangan dari sisi ilustrasi agar tercipta keseimbangan antara teks dan gambar. Terakhir, Pak Sul Nugroho dan Mbak Amygo Febry yang memperbaiki tata letak dan mengecek kesesuaian gambar dengan target usia pembaca.

Saat ini saya tidak lagi mengajar, namun saya terus menulis, khususnya untuk pembaca anak-anak. Di pertengahan jalan, saya menemui kesulitan untuk tetap terlibat dalam dunia anak-anak. Beruntung, saya dipertemukan dengan teman-teman yang memiliki passion di dunia anak-anak. Maka sekarang, selain menulis, kegiatan utama saya adalah menjadi relawan bersama mereka.

Setiap kali orang-orang bertanya, “Susah tidak sih jadi penulis buku anak-anak?” Saya selalu menggeleng. Menulis untuk anak-anak itu menyenangkan. Seperti kekhasan dunia anak-anak yang selalu mengajak kita untuk bermain sambil belajar di dalamnya, maka sambil menulis sebuah buku, saya tetap memiliki waktu untuk bermain. Kalaupun dibilang kesulitan, itu lebih kepada faktor internal. Semangat diri untuk terus belajar, terus peka terhadap kebutuhan anak-anak, dan terus mengembangkan cara-cara menuliskan cerita agar menarik dan mudah dipahami, sesulit apapun tema yang ingin disampaikan. Saya pikir, dunia anak-anak adalah dunia yang jujur dan sederhana. Dunia yang penuh rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Dunia yang menuntut orang dewasa yang terlibat di dalamnya untuk ikut memahami dan membantu memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Dan saya bersyukur dapat membagikan pengalaman-pengalaman belajar bersama mereka ke dalam sebuah buku.

[PIKIR] Membaca di Era Digital

Penulis: Sofie Dewayani

Selamat datang di dunia Gen Z, dunianya generasi muda yang melek teknologi. Survei Nielsen di Indonesia pada Oktober 2016 memperkuat ungkapan ini. Survey ini menemukan bahwa anak (usia 10-14 tahun) dan remaja Indonesia (umur 15-19) lebih gemar mengakses internet ketimbang membaca buku. Survey ini lebih jauh menyebutkan bahwa persentase anak yang membaca buku hanya 11 %, dan remaja hanya 10 %. Sementara itu, hanya 4 % orang dewasa membaca buku. Anak-anak dan remaja mengakses internet untuk mencari informasi (8 % untuk anak-anak dan 17 % untuk remaja) ketimbang bermain (hanya sekitar 6 % pada kedua kelompok ini. Fakta bahwa media teknologi lebih banyak diakses ketimbang media cetak tak dapat dielakkan lagi.

Perkembangan teknologi digital sering dianggap sebagai kambing hitam bagi kegemaran membaca. Orang khawatir bahwa ketika internet semakin mudah diakses, buku cetak tidak lagi menarik minat pembaca. Di Indonesia terutama, kekhawatiran ini muncul karena minat membaca belum tumbuh. Kekhawatiran yang sama mengemuka di dunia Barat di awal kemunculan teknologi visual, yaitu televisi dan film. Namun kekhawatiran ini tidak terbukti. Buku-buku cetak tetap digemari saat itu, karena diproduksi dengan memenuhi tantangan teknologi visual. Buku-buku dibuat dengan kaya warna, ilustrasi dan desain yang menarik. Inovasi terjadi dalam dunia komik, novel grafis, dan buku bergambar, yang digarap dengan kualitas konten, warna, dan desain yang lebih baik. Televisi sempat mencuri perhatian sesaat, namun orang tetap kembali kepada buku cetak. Hal ini membuktikan bahwa teknologi visual bahkan memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia membaca. Budaya membaca untuk kesenangan (reading for pleasure) semakin tumbuh karena dipupuk dan dimanjakan oleh buku-buku yang baik. Perkembangan budaya membaca untuk kesenangan tumbuh seiring dengan inovasi dalam teknologi visual.

Inovasi dalam produksi buku telah tampak di Indonesia dengan kemunculan buku-buku bergambar yang memperhatikan aspek desain, penataan, dan ilustrasi secara lebih serius. Penulis-penulis buku anak, misalnya, berpartisipasi dalam ajang kompetisi tingkat Asia dan internasional dan perhatian konsumen buku mulai diarahkan kepada buku-buku yang mendapatkan pernghargaan pada kompetisi ini. Sayangnya, buku-buku berkualitas hanya dapat diakses oleh kelas atas dan menengah di daerah perkotaan di Pulau Jawa. Rendahnya daya beli dan mahalnya ongkos ekspedisi serta distribusi menyebabkan buku-buku berkualitas ini tak dapat diakses oleh sebagian besar pembaca, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, luar Jawa, dan daerah-daerah terluar di Indonesia. Karenanya kita memaklumi, apabila perpustakaan-perpustakaan SD masih menyimpan buku-buku Inpres atau DAK (Dana Alokasi Khusus) yang miskin kualitas serta cerita rakyat yang tak sesuai dengan daya nalar dan pemahaman mereka. Inovasi dalam peningkatan kualitas dan distribusi buku anak terbukti kalah cepat dengan perkembangan teknologi internet dan gawai elektronik yang telah menyebar ke segala penjuru Indonesia. Informasi digital saat ini telah menjadi materi bacaan yang diakses secara masif. Kegiatan membaca digital mempengaruhi cara seseorang mencerna informasi, perilaku membaca, dan cara memahami bacaan. Karena itu, upaya menumbuhkan minat baca membutuhkan strategi khusus dan perlu memperhatikan perilaku dan preferensi membaca di era digital ini.

Perilaku Membaca Gen Z

Apabila kepada seorang anak balita diberikan perangkat gawai berlayar, biasanya ia akan menerima gawai itu dengan antusias, lalu menggeser-geserkan telunjuk dan ibu jarinya pada layar tersebut, meskipun perangkat tersebut tidak menggunakan teknologi ‘touch sreen;. Salah satu karakteristik Gen Z adalah mereka terlahir dengan kepiawaian menggunakan gawai karena mereka tumbuh menyaksikan, dikelilingi, dan terhibur oleh perangkat tersebut. Anak-anak Gen Z dibesarkan oleh apa yang tersaji pada layar kaca dan layar digital sehingga mereka berpikir dan membaca dengan logika dan cara yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Salah satu perilaku membaca masa kini yang diamini oleh banyak peneliti adalah kebiasaan membaca teks-teks pendek dan kemampuan multitasking saat membaca. Pembaca di era digital jarang berfokus pada satu bacaan dalam jangka waktu yang lama. Mereka beralih perhatian dari bacaan satu kepada bacaan lain, kepada surel, kepada kegiatan berselancar di dunia maya, atau berkomunikasi di media sosial. Jenis teks dan cara membaca ini membuktikan berkurangnya rentang konsentrasi dan daya tahan membaca pada satu bacaan. Tujuan membaca menjadi semakin pragmatis; orang membaca hanya untuk mencari informasi tertentu yang spesifik.

Banyak peneliti menempatkan kegiatan membaca buku cetak dan elektronik pada sisi yang berlawanan. Ziming Liu (2005) mengatakan bahwa ketika membaca informasi digital, pembaca cenderung mencari informasi yang spesifik dengan teknik memindai (scanning), menggunakan kata kunci tertentu, membaca dengan alur yang nonlinear, dan membaca penggalan informasi secara selektif. Ketika melakukan ini, pembaca mengabaikan banyak informasi detail. Hal ini tentunya berbeda dengan pembacaan terhadap buku cetak yang biasanya dilakukan dengan perhatian penuh, lebih terfokus, sehingga mendapatkan informasi secara lebih sistematis. Praktik menuliskan komentar pada marjin buku dan menggarisbawahi kalimat (teknik anotasi) yang sering dilakukan pembaca saat membaca buku cetak pun tidak dilakukan oleh pembaca konten digital, meskipun fitur ini tersedia pada perangkat digital.

Aktivitas memindai pun dilakukan oleh pembaca cetak dan digital dengan cara yang berbeda (Olsen, 1994). Saat membaca buku cetak, pembaca memindai bacaan untuk menemukan informasi tertentu sembari berusaha memahami keseluruhan teks. Pembaca pun dapat mengingat informasi yang dipindai tersebut dengan lebih baik karena ia dapat menandai letaknya dalam buku. Menurut Olsen (1994), ingatan visual ini tidak terjadi pada kegiatan menelusuri bacaan digital (scrolling up, scrolling down). Teks digital umumnya dibaca secara parsial, sehingga pembaca tidak membacanya sebagai satu kesatuan ide secara utuh. Dalam hal ingatan terhadap konten bacaan, Penelitian Anne Mangen dari Universitas Norwegia menemukan bahwa pembaca buku cetak untuk mengingat informasi dari materi bacaan dengan lebih baik ketimbang buku elektronik. Studinya membuktikan bahwa pembaca buku cetak mampu menceritakan ulang isi bacaan dengan lebih baik dan lebih detil ketimbang pembaca buku elektronik.

Meskipun demikian, kita tak mengelak fakta bahwa konten digital memiliki beberapa fitur unggul. Pertama, teks digital menawarkan cara yang instan untuk mengakses informasi. Kedua, bacaan digital bersifat multimodal. Teks, gambar/elemen visual, suara, bahkan fitur-fitur interaktif menjadi elemen pemikat bacaan digital. Paket komplet ini memampukan teks digital untuk mengakomodasi kekhususan belajar; sesuai bagi pembaca berkebutuhan khusus atau pembaca dengan ragam gaya belajar: visual, auditori, dan kinestetik. Ketiga, membaca digital memungkinkan pembaca untuk mengakses banyak materi dalam waktu yang singkat sehingga meningkatkan kemampuan sintesis mereka. Tentunya, kecakapan literasi informasi – yaitu kemampuan untuk memilah informasi berdasarkan akurasi dan kemanfaatannya – perlu ditingkatkan secara sistematis. Dengan semua potensi menarik ini, kemampuan membaca materi digital dapat ditumbuhkan seiring dengan minat dan budaya membaca materi cetak. Keduanya saling melengkapi. Membaca digital lebih sesuai untuk penelusuran informasi secara instan, sedangkan membaca materi cetak membantu untuk memahami informasi secara menyeluruh.

Dengan mengetahui perilaku dan preferensi Gen Z, kita dapat menyikapi mereka dengan lebih bijak. Preferensi mereka terhadap teknologi tak perlu disikapi dengan paranoid apabila kita tidak memperlakukan teknologi sebagai ancaman; melainkan, tantangan yang mengharuskan orang dewasa untuk semakin kreatif lagi.

|

| sumber-teorikomputer.com |

Selamat datang di dunia Gen Z, dunianya generasi muda yang melek teknologi. Survei Nielsen di Indonesia pada Oktober 2016 memperkuat ungkapan ini. Survey ini menemukan bahwa anak (usia 10-14 tahun) dan remaja Indonesia (umur 15-19) lebih gemar mengakses internet ketimbang membaca buku. Survey ini lebih jauh menyebutkan bahwa persentase anak yang membaca buku hanya 11 %, dan remaja hanya 10 %. Sementara itu, hanya 4 % orang dewasa membaca buku. Anak-anak dan remaja mengakses internet untuk mencari informasi (8 % untuk anak-anak dan 17 % untuk remaja) ketimbang bermain (hanya sekitar 6 % pada kedua kelompok ini. Fakta bahwa media teknologi lebih banyak diakses ketimbang media cetak tak dapat dielakkan lagi.

Perkembangan teknologi digital sering dianggap sebagai kambing hitam bagi kegemaran membaca. Orang khawatir bahwa ketika internet semakin mudah diakses, buku cetak tidak lagi menarik minat pembaca. Di Indonesia terutama, kekhawatiran ini muncul karena minat membaca belum tumbuh. Kekhawatiran yang sama mengemuka di dunia Barat di awal kemunculan teknologi visual, yaitu televisi dan film. Namun kekhawatiran ini tidak terbukti. Buku-buku cetak tetap digemari saat itu, karena diproduksi dengan memenuhi tantangan teknologi visual. Buku-buku dibuat dengan kaya warna, ilustrasi dan desain yang menarik. Inovasi terjadi dalam dunia komik, novel grafis, dan buku bergambar, yang digarap dengan kualitas konten, warna, dan desain yang lebih baik. Televisi sempat mencuri perhatian sesaat, namun orang tetap kembali kepada buku cetak. Hal ini membuktikan bahwa teknologi visual bahkan memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia membaca. Budaya membaca untuk kesenangan (reading for pleasure) semakin tumbuh karena dipupuk dan dimanjakan oleh buku-buku yang baik. Perkembangan budaya membaca untuk kesenangan tumbuh seiring dengan inovasi dalam teknologi visual.

|

| sumber-wawanindrairawan.wordpress.com |

Inovasi dalam produksi buku telah tampak di Indonesia dengan kemunculan buku-buku bergambar yang memperhatikan aspek desain, penataan, dan ilustrasi secara lebih serius. Penulis-penulis buku anak, misalnya, berpartisipasi dalam ajang kompetisi tingkat Asia dan internasional dan perhatian konsumen buku mulai diarahkan kepada buku-buku yang mendapatkan pernghargaan pada kompetisi ini. Sayangnya, buku-buku berkualitas hanya dapat diakses oleh kelas atas dan menengah di daerah perkotaan di Pulau Jawa. Rendahnya daya beli dan mahalnya ongkos ekspedisi serta distribusi menyebabkan buku-buku berkualitas ini tak dapat diakses oleh sebagian besar pembaca, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, luar Jawa, dan daerah-daerah terluar di Indonesia. Karenanya kita memaklumi, apabila perpustakaan-perpustakaan SD masih menyimpan buku-buku Inpres atau DAK (Dana Alokasi Khusus) yang miskin kualitas serta cerita rakyat yang tak sesuai dengan daya nalar dan pemahaman mereka. Inovasi dalam peningkatan kualitas dan distribusi buku anak terbukti kalah cepat dengan perkembangan teknologi internet dan gawai elektronik yang telah menyebar ke segala penjuru Indonesia. Informasi digital saat ini telah menjadi materi bacaan yang diakses secara masif. Kegiatan membaca digital mempengaruhi cara seseorang mencerna informasi, perilaku membaca, dan cara memahami bacaan. Karena itu, upaya menumbuhkan minat baca membutuhkan strategi khusus dan perlu memperhatikan perilaku dan preferensi membaca di era digital ini.

Perilaku Membaca Gen Z

Apabila kepada seorang anak balita diberikan perangkat gawai berlayar, biasanya ia akan menerima gawai itu dengan antusias, lalu menggeser-geserkan telunjuk dan ibu jarinya pada layar tersebut, meskipun perangkat tersebut tidak menggunakan teknologi ‘touch sreen;. Salah satu karakteristik Gen Z adalah mereka terlahir dengan kepiawaian menggunakan gawai karena mereka tumbuh menyaksikan, dikelilingi, dan terhibur oleh perangkat tersebut. Anak-anak Gen Z dibesarkan oleh apa yang tersaji pada layar kaca dan layar digital sehingga mereka berpikir dan membaca dengan logika dan cara yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Salah satu perilaku membaca masa kini yang diamini oleh banyak peneliti adalah kebiasaan membaca teks-teks pendek dan kemampuan multitasking saat membaca. Pembaca di era digital jarang berfokus pada satu bacaan dalam jangka waktu yang lama. Mereka beralih perhatian dari bacaan satu kepada bacaan lain, kepada surel, kepada kegiatan berselancar di dunia maya, atau berkomunikasi di media sosial. Jenis teks dan cara membaca ini membuktikan berkurangnya rentang konsentrasi dan daya tahan membaca pada satu bacaan. Tujuan membaca menjadi semakin pragmatis; orang membaca hanya untuk mencari informasi tertentu yang spesifik.

|

| sumber-cityanalysts.blogspot.com |

Banyak peneliti menempatkan kegiatan membaca buku cetak dan elektronik pada sisi yang berlawanan. Ziming Liu (2005) mengatakan bahwa ketika membaca informasi digital, pembaca cenderung mencari informasi yang spesifik dengan teknik memindai (scanning), menggunakan kata kunci tertentu, membaca dengan alur yang nonlinear, dan membaca penggalan informasi secara selektif. Ketika melakukan ini, pembaca mengabaikan banyak informasi detail. Hal ini tentunya berbeda dengan pembacaan terhadap buku cetak yang biasanya dilakukan dengan perhatian penuh, lebih terfokus, sehingga mendapatkan informasi secara lebih sistematis. Praktik menuliskan komentar pada marjin buku dan menggarisbawahi kalimat (teknik anotasi) yang sering dilakukan pembaca saat membaca buku cetak pun tidak dilakukan oleh pembaca konten digital, meskipun fitur ini tersedia pada perangkat digital.

Aktivitas memindai pun dilakukan oleh pembaca cetak dan digital dengan cara yang berbeda (Olsen, 1994). Saat membaca buku cetak, pembaca memindai bacaan untuk menemukan informasi tertentu sembari berusaha memahami keseluruhan teks. Pembaca pun dapat mengingat informasi yang dipindai tersebut dengan lebih baik karena ia dapat menandai letaknya dalam buku. Menurut Olsen (1994), ingatan visual ini tidak terjadi pada kegiatan menelusuri bacaan digital (scrolling up, scrolling down). Teks digital umumnya dibaca secara parsial, sehingga pembaca tidak membacanya sebagai satu kesatuan ide secara utuh. Dalam hal ingatan terhadap konten bacaan, Penelitian Anne Mangen dari Universitas Norwegia menemukan bahwa pembaca buku cetak untuk mengingat informasi dari materi bacaan dengan lebih baik ketimbang buku elektronik. Studinya membuktikan bahwa pembaca buku cetak mampu menceritakan ulang isi bacaan dengan lebih baik dan lebih detil ketimbang pembaca buku elektronik.

Meskipun demikian, kita tak mengelak fakta bahwa konten digital memiliki beberapa fitur unggul. Pertama, teks digital menawarkan cara yang instan untuk mengakses informasi. Kedua, bacaan digital bersifat multimodal. Teks, gambar/elemen visual, suara, bahkan fitur-fitur interaktif menjadi elemen pemikat bacaan digital. Paket komplet ini memampukan teks digital untuk mengakomodasi kekhususan belajar; sesuai bagi pembaca berkebutuhan khusus atau pembaca dengan ragam gaya belajar: visual, auditori, dan kinestetik. Ketiga, membaca digital memungkinkan pembaca untuk mengakses banyak materi dalam waktu yang singkat sehingga meningkatkan kemampuan sintesis mereka. Tentunya, kecakapan literasi informasi – yaitu kemampuan untuk memilah informasi berdasarkan akurasi dan kemanfaatannya – perlu ditingkatkan secara sistematis. Dengan semua potensi menarik ini, kemampuan membaca materi digital dapat ditumbuhkan seiring dengan minat dan budaya membaca materi cetak. Keduanya saling melengkapi. Membaca digital lebih sesuai untuk penelusuran informasi secara instan, sedangkan membaca materi cetak membantu untuk memahami informasi secara menyeluruh.

Preferensi Bacaan

Materi bacaan dalam bentuk digital dan cetak perlu dipahami sebagai alternatif yang tersedia untuk dipilih pembaca di era modern ini. Pembaca memiliki preferensi yang luas; yang menentukan pilihan material bacaan adalah keterikatan emosional terhadap material tersebut dan kebiasaan individu. Sebagian pembaca mungkin lebih nyaman membaca pada layar gawai. Sebagian yang lain tetap setia pada materi cetak. Preferensi terhadap materi cetak atau digital ini ternyata tak dipengaruhi oleh usia. Survei Ramirez (2003) membuktikan bahwa kebanyakan (68 %) remaja di Amerika lebih menyukai membaca bacaan cetak karena mereka mendapatkan dan mampu mengingat lebih banyak informasi. Penelitian lain oleh Hartzell (2002) menyebutkan bahwa remaja mengakui membaca lebih lambat pada layar monitor komputer dibandingkan apabila mereka membaca buku cetak. Preferensi ini menunjukkan bahwa invasi teknologi sesungguhnya bukanlah ancaman terhadap minat membaca, melainkan tantangan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas buku dan kegiatan penumbuhan minat baca.Dengan mengetahui perilaku dan preferensi Gen Z, kita dapat menyikapi mereka dengan lebih bijak. Preferensi mereka terhadap teknologi tak perlu disikapi dengan paranoid apabila kita tidak memperlakukan teknologi sebagai ancaman; melainkan, tantangan yang mengharuskan orang dewasa untuk semakin kreatif lagi.

|

| sumber-animalpolitico.com |

Daftar Referensi

- Hartzell, G. (2002). Capitalizing on the school library’s potential to positively affect the students’ achievements. Diunduh dari http://eduscapes.com/sms/overview/hartzell.html

- Liu, Z. (2005). Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten years. Journal of Documentation, 61 (6), pp. 700-712.

- Olson, D. Z. (1994). The world on paper. New York: Cambridge University Press. Ramirez, E. (2003). The impact of the Internet on the reading practices of a university community: the case of UNAM. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, August 1-9, 2003, Berlin, pp.1-13. Diunduh dari http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/019e-Ramirez.pdf

[MASALAH KITA] Aktivis Membaca

Oleh: Kukuh Samudra

Membaca belum menjadi kebiasaan dan kebudayaan bangsa kita. Anies Baswedan mengatakan, hanya 1 dari 1000 orang Indonesia merupakan pembaca aktif. Pernyataan ini disampaikan ketika Anies memberikan sebuah sambutan di acara final Gramedia Reading Community Competition 2016 di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta, Sabtu (27/8/2016). Saat itu Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan[1].

Menurut data yang dilansir oleh UNESCO, sesungguhnya angka buta huruf di Indonesia tergolong rendah. Di tahun 2015, 92.6 persen warga Indonesia berusia di atas 15 tahun telah mampu membaca aksara[2]. Namun, sayang kemampuan dasar membaca di sini tidak diimbangi dengan minat membaca masyarakat. Survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012 menunjukkan hanya 17,3 persen penduduk Indonesia yang membaca (baik buku, majalah, maupun koran) dalam rentang waktu satu minggu[3].

Hal ini bukan sebuah tren yang baik. Saat ini memang informasi dapat diperoleh dari mana saja. Namun, kedalaman informasi adalah sesuatu yang berbeda. Saat menonton televisi, kita akan memperoleh informasi dan gambar bergerak. Otak kita cenderung reseptif. Sementara jika kita membaca buku, otak kita dituntut mengolah informasi secara lebih aktif.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang, menunjukkan bahwa aktivitas otak kita memiliki perilaku seperti otot tubuh. Semakin sering kita gunakan/latih, semakin besar dan kuat bagian tertentu yang berhubungan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan semakin banyak orang menonton TV, semakin besar bagian lobus frontal yang biasa digunakan sebagai indikasi bahwa seseorang memiliki kercerdasan verbal yang rendah. Sementara membiasakan membaca buku sejak kecil menurut penelitian tersebut dapat meningkatkan keterampilan berbahasa[4].

Aktivis dan Membaca

Kegiatan aktivis sebetulnya beragam. Ada yang lebih banyak melakukan kajian, tetapi ada juga yang mengharuskan mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, meskipun sebenarnya tidak kenal dan akrab. Sebagai contoh, aktivis mahasiswa lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa sendiri. Pergaulan mereka sebatas pada mahasiswa yang secara intelektual dan kelas relatif homogen.

Namun, di sisi lain, seperti orang-orang yang memiliki fokus di arsitektur komunitas, mereka mau tidak mau harus dapat menyesuaikan diri dengan warga yang mereka temui.

Husein adalah alumni ITB yang baru saja lulus, sementara Okie saat ini sedang berjuang menyelesaikan kuliah tahun terakhirnya di ITB. Keduanya sewaktu masih kuliah dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang tidak hanya sibuk dengan kegiatan akademik, tetapi juga aktif berorganisasi. Mereka sama-sama pernah menjabat sebagai menteri/setingkat menteri dalam Kabinet Seru Keluarga Mahasiswa ITB. Okie pernah menjabat sebagai Menteri Kajian Strategis, sedangkan Husein Pernah menjadi Direktur Penelitian dan Pengembangan.

Okie mengaku memiliki ketertarikan terhadap isu sosial-humaniora. Untuk menjawab pertanyaan seputar fenomena sosial yang berkembang dia tidak ragu untuk membaca buku-buku bertema sosial, ekonomi, hingga filsafat. Selain karena kegemaran, posisi yang diemban oleh Okie juga mendorong ia untuk lebih rajin membaca buku. "Membaca buku berguna untuk dapat memproblematisasi suatu masalah secara lebih mendalam", tutur Okie.

Husein sendiri mengaku sebetulnya kurang senang membaca, meskipun setiap hari dia menyempatkan waktu 3 jam untuk membaca. Waktu 3 jam tersebut dia habiskan untuk membaca buku, koran, atau artikel di internet. Hanya buku dengan topik tertentu yang Husein gemari, misal sejarah dan legenda lokal.

Ketika menjabat sebagai menteri, Husein mengaku justru lebih jarang meluangkan waktu untuk membaca topik yang dia gemari. Dia lebih banyak membaca makalah-makalah yang berhubungan dengan isu aktual yang sedang berkembang di kampus. "Misalnya saat isu larangan merokok berkembang di kampus, saya lebih banyak baca makalah yang berhubungan dengan isu tersebut.", kata Husein.

Ketika menjabat sebagai menteri, Husein mengaku justru lebih jarang meluangkan waktu untuk membaca topik yang dia gemari. Dia lebih banyak membaca makalah-makalah yang berhubungan dengan isu aktual yang sedang berkembang di kampus. "Misalnya saat isu larangan merokok berkembang di kampus, saya lebih banyak baca makalah yang berhubungan dengan isu tersebut.", kata Husein.

Lain hal dengan Okie, saat ini Usie beraktivitas di ASF, yaitu sebuah LSM dengan basis kegiatan arsitektur komunitas. Menurutnya membaca buku tetap dibutuhkan karena menurutnya ilmu yang didapatkan di bangku kuliah tidaklah cukup. ”Mahasiswa lebih senang mendesain daripada melakukan kajian desain dan teori-teori. .. Kaya semiotika di arsitektur itu gak diajarin. Padahal ada implementasinya di desain. Kita harus baca sendiri” kata Usie.

Usie mengaku banyak mendapatkan inspirasi setelah membaca buku. Namun menurutnya temuan itu harus tetap dikritisi dengan konteks lapangan. Hanya berpegang pada teori tanpa mau membenturkan dengan realita hanya akan berujung pada sikap anti-kritik. Dalam berkegiatan, Usie berpegang pada pola baca-penemuan-implementasi-refleksi.

”Teori kan gak semuanya kontekstual ya, contohnya kitab sucinya urbanis-kiri kan David Harvey yang Right to The City. Itu kalau ditabrak dengan realita Indonesia ya sulit untuk diimplementasikan. Harus kritis buat modifikasi. Harusnya orang bisa bikin buku dari proses itu. Buku ala konteks Indonesia”, Usie menerangkan.

Alasan lain dikemukakan oleh Siska yang juga aktif di ASF. Dia menjelaskan manfaat membaca adalah mengetahui apa yang belum diketahui, atau memahami suatu konsep yang sudah kita ketahui; tapi belum pernah kita wujudkan dalam kata-kata.

Inspirasi tersebut didapatkan oleh Siska setelah membaca buku berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” karangan Paulo Freire. Dia memberikan contoh kata ‘bangkrut’ yang berkorelasi dengan kata hancur, pailit, kemunduran, kehancuran, dan sebagainya. Dari kata yang berkorelasi tersebut, akan muncul korelasi yang lain, dan seterusnya.

Perdana Putri adalah seorang yang memiliki perhatian terhadap isu hak asasi manusia. Perempuan yang mengaku sangat cinta dengan ilmu pengetahuan ini menolak disebut sebagai aktivis. Menurutnya apa yang dia lakukan belum seberapa dibandingkan banyak seniornya yang telah mencurahkan konsentrasi serta tenaganya bagi isu HAM. Bagi perempuan yang akrab dipanggil Pepe ini membaca buku maupun jurnal dibutuhkan untuk memahami konteks wacana. Kurang pengetahuan dan informasi, menurut Pepe hanya akan membuat kita lupa mengenai akar permasalahan dan gagap dalam menanggapi banyak hal.

Namun, ternyata tidak semua ‘aktivis’ ini sinkron antara yang dia baca dengan kesibukan dia sebagai aktivis. Anggika mengalami hal ini ketika dia diharuskan kantornya, sebuah organisasi non-profit di Jakarta, untuk membaca buku yang sesungguhnya tidak dia suka. Menurut pengakuan Anggika, awalnya dia kontra dengan ide besar buku-buku yang direkomendasikan atasannya. Meski demikian, Anggika tetap mau membaca sebagai bahan pembanding dan refleksi.

Membaca berkaitan dengan Proses Memperoleh Informasi dan Pengetahuan

Proses membaca dalam artian yang luas adalah proses menggapai informasi dan pengetahuan. Sementara teks, dalam kaitannya yang paling luas pun bukan sekadar simbol alfabetis; seperti yang sudah menjadi kesepakatan istilah keseharian. Dia tersebar di seluruh alam semesta. Dia bisa tersirat dalam pola sosial, dalam gerak alam, maupun citra visual.

Medium yang beraneka ragam tersebut kenyataannya tidak selalu menghasilkan dialog yang sama. Interaksi antara informasi dan pembaca, dengan kata lain, tergantung dari medium yang digunakan.

Revolusi teknologi informasi yang terjadi sejak abad 20 akhir telah mengubah dunia secara signifikan. Teknologi informasi, dengan karakteristik multi-media seolah meluruhkan batas ruang-dan waktu. Sebagai contoh, kita bisa dengan lekas memperoleh gambaran realtime fenomena yang terjadi di belahan dunia meski beribu kilometer jauhnya.

Sebaran informasi yang semakin cepat ternyata berimplikasi juga pada perilaku. Manusia akan merasa sangat terlambat jika tidak membaca koran di pagi hari. Manusia akan merasa rugi tanpa peka terhadap tren terbaru, dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Terutama dengan beragam media yang ditawarkan saat ini. Melalui siaran radio, tayangan televisi, kicauan di media sosial, atau yang paling klasik, membaca buku.

Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses video atau film dengan akses yang hampir tak terbatas. Cukup membuka situs pencarian, berita (news) atau kuliah dari orang-orang terkenal dapat kita nikmati di mana saja, kapan saja, bahkan berulang-ulang.

Namun menurut Pepe, membaca buku tetap tidak tergantikan meskipun berbagai kemudahan pencarian informasi dengan internet, terutama video mudah kita dapatkan. Pepe memberikan penjelasan, “Kalau via video, informasi cenderung tidak terkendali, dalam artian, ada proses penundaan yang hilang/lebih lambat untuk si pembaca/penerima teks untuk mencerna. Hal ini tentu berbeda dengan membaca buku yang prosesnya lebih lama, dan memberikan waktu bagi yang menyerap untuk mengevaluasi apa yang dia baca.”

Alasan lain untuk tetap membaca buku dikemukakan oleh Siska, “Literatur dan catatan adalah repositori yang menyimpan begitu banyak dimensi dan material, sehingga dengan membaca kita seperti melintasi jaman dan pemikiran.”

Meski beragam media informasi menawarkan informasi yang lebih cepat dan menarik (secara citra visual), membaca buku bagi para aktivis tetap merupakan sebuah kebutuhan yang tidak tergantikan.

Akses Memperoleh Bahan Bacaaan

Jumlah pembaca buku di Indonesia yang rendah berimbas pada industri buku. Melihat pasar yang minim membuat penerbit tidak berani menerbitkan banyak judul buku. Menurut data yang dirilis oleh International Publisher Associaton, rasio buku baru/cetak ulang per sejuta jumlah penduduk Indonesia per tahun berada pada angka 119. Angka ini termasuk rendah dibandingkan negara lain. Ambil contoh Norwegia yang memiliki angka rasio 1275 atau Prancis dengan angka 1008. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah oleh Thailand (215), Vietnam (273), atau Malaysia (679)[5].

Jumlah buku yang diterbitkan menunjukkan seberapa besar pilihan buku yang ada di pasar. Semakin sedikit buku yang diterbitkan, semakin sedikit pilihan buku untuk dibaca. Semakin nestapa, jumlah buku yang dicetak per judul di Indonesia tergolong kecil.

Ronny Agustinus adalah pendiri penerbit Marjin Kiri. Penerbit yang identik dengan penerbitan buku-buku kajian sosial humaniora dan sastra. Dalam wawancara dengan Indoprogress, Ronny menceritakan pengalamannya ketika harus mengurus hak cipta dan royalti terjemahan dengan penerbit luar negeri. Penerbit luar negeri terkejut ketika dia menyampaikan kondisi pasar buku di Indonesia. Mereka mulanya tidak percaya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa, di sisi lain sebuah penerbit hanya mampu mencetak 1.000 eksemplar per judul buku.

Sedikit pilihan buku di pasar tidak jarang membuat pembaca kesulitan mencari buku yang dia cari. Usie menceritakan kesulitannya memperoleh buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang tergabung dalam Trilogi Nusantara. Sesuai namanya, Trilogi Nusantara memuat tiga judul buku yaitu: Arok Dedes, Mata Pusaran, dan Arus Balik. Dari ketiga judul tersebut, hanya judul pertama yang saat ini mengalami cetak ulang dan tersedia di pasaran. Novel Arus Balik terakhir dicetak pada tahun 1995 dan belum pernah mengalami cetak ulang. Sementara judul kedua, Mata Pusaran, nasibnya lebih naas lagi. Dia telah lenyap dihancurkan oleh pihak militer Orde Baru dan hanya menyisakan halaman 232-362. Itu pun didapatkan oleh pihak keluarga pengarang atas bantuan seorang Belanda yang menemukannya di penjual buku bekas di Kwitang.

Usie mengaku pernah kontak dengan seseorang di media sosial yang menjual beberapa buku karangan Pram, termasuk Mata Pusaran dan Arus Balik. Namun, belum sampai harga awal dibuka, si penawar tiba-tiba membatalkan niatnya.

Dari riset yang kami lakukan di beberapa penjual buku daring yang saat ini menjamur, harga novel Arus Balik yang asli/legal mencapai 1,5 juta. Itu pun peredarannya terbatas. Sementara untuk Mata Pusaran, hanya keluarga Pram yang dipastikan masih memiliki naskahnya. Itu pun dalam keadaan yang cacat.

Untuk dapat mengakses novel Arus Balik, Usie akhirnya tidak jadi membeli bukunya. Dia telah menemukan novel tersebut sebagai salah satu koleksi dari Kineruku, sebuah perpustakaan swasta di Kota Bandung.

Kesulitan mencari buku juga pernah dialami oleh Pepe. Sekian lama dia mencari novel berjudul Semua Untuk Hindia karya Iksaka Banu dan Anti-Politics Machinekarya James Ferguson. Meski novel Semua Untuk Hindia relatif baru diterbitkan (terbit tahun 2014), stok di pasaran ternyata sudah langka. Padahal, novel tersebut merupakan pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2014, salah satu penghargaan sastra paling bergengsi di negeri ini.

Pepe mencoba untuk mencari kedua buku tersebut di perpustakaan. Dua perpustakaan yang terkenal memiliki koleksi lengkap dia kunjungi : perpustakaan kampus UI dan perpustakaan milik Freedom Institute. Dua perpustakaan yang dia andalkan tersebut ternyata tidak mengoleksi buku yang Pepe cari.

Semua untuk Hindia akhirnya Pepe dapatkan dari penjual buku daring. Sementara Anti-Politics Machine berhasil didapatkan Pepe setelah fotokopi buku milik ayah seorang temannya.

Copyright atau Right-to-Copy? - Dilema Aktivis memperoleh Bahan Bacaan

Pendidikan tanpa ilmu pengetahuan tidak ada bedanya dengan pabrik pencipta manusia siap pakai (sesuai kebutuhan industri). Barangkali itu fakta yang terjadi saat ini. Pendidikan kita diatur sedemikian rupa, sehingga hanya orang-orang terbatas yang bisa mengakses ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan direkayasa menjadi sebuah komoditas baru.

Salah satu kedok komodifikasi ilmu pengetahuan adalah melalui hak cipta. Ada unsur yang dilematis sebetulnya: di satu sisi hak cipta adalah bentuk apresiasi terhadap kerja dan waktu yang dicurahkan oleh penulis, di satu sisi dia dimanfaatkan oleh industri untuk membatasi akses khalayak terhadap ilmu pengetahuan. Siapa yang mampu untuk mengakses ilmu pengetahuan jika harga sebuah buku atau akses terhadap jurnal berkali-kali lipat harga kebutuhan pokok mereka?

Internet menawarkan sebuah akses terhadap informasi dan pengetahuan yang relatif tidak terbatas-dan tidak sedikit yang ‘ilegal’. Melalui beberapa situs, kita bahkan bisa mendapatkan softcopy buku-buku laris dan terkenal secara gratis. Situs lain bahkan menawarkan unduh jurnal ilmiah teraktual secara gratis tanpa harus mendaftar atau berlangganan yang jika kita ingin mengakses secara legal bisa jadi harganya 10 kali lipat biaya sekali makan.

Aaron Swartz adalah seorang hackersekaligus aktivis. Dia mendukung penuh kebebasan manusia untuk memperoleh informasi dan akses terhadap pengetahuan. Dalam usia 26 tahun, meminjam istilah Goenawan Mohamad, dia adalah pemuda sekaligus sesepuh. Aaron telah meninggal pada tahun 2013 yang lalu. Motif kematian diduga adalah bunuh diri akibat ketakutan atas tuntutan kejaksaan yang menuntut hukuman berat atas ‘kejahatan’ pelanggaran hak cipta yang dia lakukan.

Goenawan Mohamad menulis Catatan Pinggir majalah Tempo edisI 27 Januari 2013[7] sebagai berikut:

… Empat tahun yang lalu Aaron menyusun sebuah manifesto yang menegaskan pandangannya: informasi, terutama informasi ilmu pengetahuan, tak boleh dikungkungi buat segelintir orang, khususnya di perpustakaan kalangan akademia di negeri-negeri kaya. Menyediakan karya ilmiah bagi universitas-universitas elite di Dunia Pertama, tapi tidak untuk anak-anak di Dunia Selatan? Itu sama sekali tak pantas dan tak dapat diterima.

.

…

Di minggu pertama Januari 2011, Aaron ditangkap karena ketahuan mengunduh 4 juta dokumen dari khazanah karya ilmiah yang disimpan JSTOR, perpustakaan digital terkenal itu. Ia menggunakan jaringan Massachusetts Institute of Technology melalui sebuah laptop yang disembunyikannya di lantai dasar Gedung 16. Ia bermaksud membagikan karya-karya ilmiah itu ke siapa saja yang butuh tapi tak punya akses. Ia menentang kebijakan JSTOR yang membayar penerbit dan bukan si penulis atau si pembuat karya bila karya itu diunduh.

Masalah hak cipta bukan sekadar masalah legal hukum. Dia tidak mungkin bisa lepas dari relasi kekuasaan. Di satu sisi, frasa-frasa dalam Bahasa Inggris seringkali membingungkan. Apa maksud dari free-sugar? Gratis gula? Apa pula arti dari copyright? Apakah copyright = right to copy?

Salah satu teman aktivis mencoba menyikapi hal ini dengan bijak. Dia mengaku bukan anti copyright, tapi di satu sisi tidak terlalu peduli dengan copyright. Dengan beberapa trik ‘umum’ yang tersebar di internet, aktivis satu ini mengaku cukup terbantu untuk mendapatkan akses jurnal ilmiah maupun buku-buku berkualitas terbaik. Meski demikian, jika memungkinkan untuk membeli karya asli, teman saya tidak ragu untuk menyisihkan uang bulanan yang terbatas.

Banyak buku bagus dan sebetulnya menjadi rujukan utama yang sayang hampir tidak mungkin bisa didapatkan di pasar buku Indonesia. Bahkan, beberapa perpustakaan tidak memiliki koleksi buku tersebut. Dengan akses internet yang menembus batas ruang dan waktu, buku-buku berkualitas dapat kita nikmati secara bebas.

Situasi ini dilematis baik dari sisi pembaca, penulis, maupun penerbit. Meskipun tingkat literasi secara umum masyarakat Indonesia rendah, bukan berarti tidak ada pembaca yang serius di dalamnya. Beberapa kawan aktivis yang saya kenal dapat menamatkan 3-5 buku tiap bulan. Dia rela untuk membeli sebuah buku meski harganya 5 kali harga makan siang. Namun, masalahnya bagaimana jika meski dia telah mau menyisihkan uang tetapi barang tidak ada?

Dari sisi penerbit, penerbitan buku berkualitas atau kajian kritis tidak bisa lepas dari hitung-hitungan bisnis. Penerbitan buku kajian kritis, bisa jadi sama sekali tidak menguntungkan dibandingkan jika menerbitkan buku-buku selfhelp, motivasi, atau manajemen.

Marjin Kiri mungkin adalah salah satu penerbit yang cukup nekat. Meski tahu betapa memprihatinkan pasar buku kajian kritis di Indonesia, penerbit ini tetap menerbitkan buku-buku yang mungkin tidak pernah kita dengar judul buku maupun pengarangnya tetapi mereka yakini sebagai buku baik.

Mungkin banyak juga penerbit dengan idealisme seperti ini. Namun, banyak juga di antara mereka - untuk mengakali dan menekan biaya produksi - mengelak dari pembayaran royalti baik kepada penulis maupun penerbit asalnya (kebanyakan berkualitas ini masuk dalam kategori buku terjemahan).

“Ya ampun pembajak, bahkan motong bukunya sembarangan, dan sisa scan masih keliatan. Mbok nunggu sampe terjual sejuta kopi gitu lho, mben penulise ngerasani sugih sek *sambil ngayal beli truk*.

“Belilah yang aseli, biar pengarang hepi.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Seno Gumira Ajidharma. Penulis produktif yang telah menghasilkan setidaknya 6 buku kumpulan cerpen ini mengaku, siapa pun bebas untuk membajak buku hasil karyanya. Menurutnya, dia tidak mau terlalu pusing dengan urusan industri buku. Dia hanya ingin fokus menulis, karena baginya masih banyak hal di dunia ini yang belum dia tuliskan.

Seorang kawan aktivis yang lain pernah mengalami posisi dilematis soal kepemilikan buku. Dia adalah remaja yang tumbuh bersama buku. Ketika dia pertama kali masuk kuliah dan memutuskan untuk indekos, yang menarik barang bawaan terbesarnya justru buku-buku yang selalu setia menemani.

Suatu ketika dia mengalami kesulitan finansial. Harta yang dia miliki satu-satunya adalah buku. Dia harus mengambil keputusan sulit: menjual buku-buku yang selalu setia menemani. Setelah menjual buku-buku tersebut, rasa sedih tidak bisa lepas darinya. Pertama, buku-buku tersebut memiliki kesan pribadi. Kedua, kekhawatiran kehilangan akses informasi dari buku tersebut di masa depan. Untuk alasan kedua, teman saya cukup bisa merelakan. Internet telah menjamin dia untuk mengakses informasi kapanpun dia butuhkan. Meski ilegal.

Kumpulan Buku

Beberapa buku populer mungkin bisa kita dapatkan (secara ‘ilegal’) di dunia maya. Namun, kebanyakan buku tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris. Untuk beberapa buku karangan penulis Indonesia, terdapat beberapa kemungkinan untuk mengakses : beli di toko buku atau meminjam di perpustakaan.

Membeli dan memiliki buku memiliki kesan sendiri. Selain akses terhadap buku yang lebih bebas, memiliki buku di sisi lain juga dilandasi oleh alasan yang lebih personal. Pepe dalam blognya menulis:

... “Hal lain yang menyadarkan saya adalah buku tidak melulu sebuah simbol rasionalitas (bukan karena ada buku semacam Udah Putusin, Aja! dan kompilasi fakta boleh-sadur dari blogspot tentang selebriti Korea) betapapun isinya. Melainkan, yang paling penting juga dari artefak itu adalah perjalanan yang kita sadari penuh untuk ikut, dalam rangka menguak ketidaktahuan di dunia antah barantah di dalamnya.”

Beberapa perpustakaan saat ini banyak yang menarik. Jauh dari kesan perpustakaan yang usang: terbatas, (wajib) hening, kaku, dan penuh debu (juga berhantu), perpustakaan yang baru ini menawarkan sebuah konsep yang lebih segar, santai, penuh interaksi, dan homy. Uniknya, perpustakaan seperti ini justru banyak dikembangkan oleh pihak swasta.

Salah satu contoh adalah Kineruku. Perpustakaan yang dikelola oleh sepasang suami istri ini tersohor di kalangan anak muda hipster Bandung yang haus akan bahan bacaan bermutu. Berawal dari rumah peninggalan kakek salah satu pemilik, lantas disulap menjadi sebuah perpustakaan swasta yang menyediakan buku-buku bermutu.

Akses terhadap ilmu pengetahuan di masa sekarang semakin mudah. Para aktivis mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam mencari bahan bacaan. Mungkin yang justru menjadi tantangan saat ini adalah, meningkatkan kegemaran para aktivis untuk membaca dan menularkan budaya membaca tersebut sehingga akses yang terbuka lebar tidak sia-sia.

***

[1]http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia

[2] UNESCO, UNESCO Institute for Statistics (2012). ADULT AND YOUTH LITERACY, 1990-2015 Analysis of data for 41 selected countries [Data File]. Diambil dari: http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs32-2015-literacy.pdf

[3] Badan Pusat Statistik (2012). Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2012 [Data File]. Diambil dari: https://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_27_4.xls

[4] http://www.medicaldaily.com/neural-pathways-watching-tv-human-brain-reading-book-389744. Diakses tanggal 12 November 2016 pukul 22.00.

[5] International Publishers Association. Annual Report October 2013-October 2014, 2014 [Data File]. Diambil dari: http://www.internationalpublishers.org/images/reports/2014/IPA-annual-report-2014.pdf

[6] http://www.tempo.co/read/caping/2013/01/27/128692/Prometheus. Diakses tanggal 12 November 2016 pukul 20.00.

[OPINI] Membaca dan Berpikir Kritis

Penulis : Umbu Justin

Segala sesuatu membaca. Membaca adalah pusat keberadaan segala sesuatu, masing-masingnya dan totalitasnya. Berhenti membaca, berhenti menjadi sesuatu; berhenti mengada, hilang begitu saja …

Salah satu syair kuno Yunani tentang penciptaan bertutur bahwa Sang Pencipta itu, yakni Dia yang mula-mula adalah Kata. Kata adalah bacaan.

Semesta adalah peristiwa membaca yang tak pernah usai. Berhenti membaca, semesta pun berakhir. Daya-daya purba semesta membaca kepadatan gravitasi tak berhingga, membaca dengan suara ledakan keras, dentuman purba, big-bang, lepas memancar, meluas membangun ruang tak bertepi hingga kini. Semesta, cerita tentang pembaca setia, membaca pesan intrinsik dalam dirinya dan membacakan lahirnya kejadian-kejadian baru, semesta-semesta baru, daya-daya baru, pusaran-pusaran cakram galaksi baru; berada, melenyap dan berpendar mengada lagi, semesta yang terus lahir, menjadi remaja, dewasa, menua dan mati dengan letusan cemerlang menjadi hembusan kabut gas warna-warni dan kepingan-kepingan mineral, emas, perak, besi, tembaga dan air raksa sebelum melapuk hanyut dalam lautan luas ruang tak berbatas atau berlanjut ditarik ke dalam pusaran-pusaran galaksi baru.

Terjadinya semesta tidak seperti narasi penciptaan biasa di mana sang pencipta bisa kemudian menaruh karyanya di etalase, memajang di dinding atau menjualnya kemudian melupakannya begitu saja. Semesta bertumbuh bagai pohon besar, meruang-luas, dan akarnya menjangkau jauh ke dalam hakekatnya sendiri, menimba pesan untuk terus berada dengan berevolusi memperbaharui diri.

Evolusi berarti mengatasi krisis, karena interaksi antar bentuk-bentuk lama tidak lagi aktual, perlu adaptasi dan antisipasi untuk menghadirkan bentuk-bentuk interaksi baru. Membaca bagi semesta berarti tindakan menjawab krisis, berubah menuju dinamika relasional baru.

Lahirnya kehidupan, dalam konteks kita, adalah narasi majemuk. Bumi memiliki kemiringan sumbu dan jarak yang pas terhadap matahari, sehingga air padanya senantiasa cair, sehingga dapat tercipta arus dan pasang-surut akibat gravitasi bulan. Pembacaan berulang kali berjuta tahun, pasang-surut, arus lautan, rotasi, revolusi, siang-malam, pergantian musim, membacakan narasi baru: pemunculan kehidupan, sebuah narasi dengan intrikasi tenunan sebab akibat yang sangat kompleks; dari situ tak ada yang bisa diurai, dilepaskan menjadi kalimat tunggal untuk berdiri sendiri.

Dinamika semesta raya terus berubah menuju pembacaan yang semakin kompleks, berevolusi menuju kesadaran, conscientia, kehidupan berbudaya, sebuah pencapaian kesetimbangan baru dengan hadirnya mahluk berbudi bahasa…

Manusia, pengeja kesadaran, muncul dari jalan panjang evolusi, berkutat membaca pesan semesta dalam dirinya: mempertahankan hidup, bersosialisasi, bermigrasi, merespon bahaya, mengatasi konflik dan seterusnya melalui kecakapan membaca intrinsik. Pada jutaan tahun pertama, setiap pengalaman manusia adalah reaksi langsung, di mana pengalaman nyata melekat erat pada seluruh penginderaannya dan dengan tubuhnya manusia mengambil respon yang sesuai untuk mempertahankan hidup.

Ia hadir dengan canggung sebab tubuhnya tidak 'selengkap' mahluk lain yang leluasa berhadapan dengan tantangan alam liar, tak berbisa, tidak ber-mimicri, tidak bertanduk atau memiliki cakar, tidak secepat , selincah yang lain. Manusia membutuhkan kecakapan sosial, kemampuan berinteraksi dalam keluarga, suku dan jaringan kebersamaan yang lebih kompleks. Manusia awal membutuhkan jenis pembacaan yang mendampingi pembacaan intrinsiknya, yakni daya baca abstrak, ekspresi dari conscientia, berupa tutur bahasa.

Beruntung manusia awal berlindung dalam gua-gua alam yang menjorok ke dalam perut tebing-tebing batu. Kegelapan gua mampu 'mematikan' indera, melepaskan manusia dari dunia luar yang sangat menyita perhatian. Manusia 'melihat' kegelapan, meraba kekosongan dan mendengarkan keheningan. Kegelapan, tempat berhenti bereaksi, tempat tetirah dan merasakan dunia lain yang lebih luas, alam batiniah, tempat roh mengambil alih daya-daya jasmani dengan dinamika yang jauh lebih beraneka warna: refleksi, imajinasi dan abstraksi.

Dalam kegelapan, mimpi dan imajinasi mendapatkan tempat, merasuk jauh ke dalam dasar batin. Pengalaman luar gua, penginderaan total yang serba konkret, muncul kembali sebagai gambar-gambar reflektif, tidak konkret, imajiner. Kegelapan gua menjadi terang paling cemerlang bagi manusia: ruang kesadaran baru, abstraksi, imajinasi, pelepasan diri dari kejasmanian menuju yang spiritual. Manusia mulai membaca dengan bahasa, reflektif, tanpa terikat pengalaman konkret dunia luar.

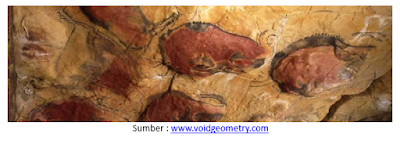

Gambar-gambar binatang dan grafis perburuan di dinding gua-gua purba seperti di Altamira, adalah ekspresi reflektif itu, lompatan besar dalam sejarah membaca. Kita melihat bison-bison di dinding gua berderap di padang-padang terbuka di batin kita. Imajinasi menjadi yang aktual.

Dalam gua gelap kita butuh konkretisasi pengalaman batin. Maka lahirlah gambar, simbolisasi yang melepaskan kita dari persentuhan langsung dengan dunia luar dan sekaligus mengkonkretkan dunia batin. Simbol tidak terikat pada kenyataan namun simbol mampu mengarahkan respon manusia untuk mengatasi krisis pada situasi nyata dengan lebih terencana. Simbol menyimpan kenyataan dengan lebih aktual dibandingkan dengan peristiwanya sendiri. Simbol bison di dinding gua menyimpan dan menghadirkan kesan tentang semua bison di padang mana pun, yang sudah ada atau pun yang belum ada. Bagi para pemburu purba, gambar bison itu adalah seruan panggilan untuk menghadirkan kembali perburuan kawanan bison itu pada saatnya, sebuah ujud pengharapan, doa atau mantra.

Sebelumnya kecerdasan membaca hanya berlangsung secara intrinsik, genealogis, dalam riwayat biologis badan kita, misalnya pada tubuh yang berjalan tegak, penglihatan panoramik, tangan yang bebas untuk bisa menciptakan peralatan. Sementara abstraksi adalah daya membaca yang baru, kita dapat berbahasa, membuat simbol-simbol dan tanda-tanda, memberi nama pada sesuatu, generalisasi, menghitung, menyimpulkan dan membuat prediksi. Yang terpenting, kita mampu membahasakan pengalaman agar pengalaman itu dapat direka-ulang, diceritakan kembali.

Kemampuan menceritakan kembali, menghadirkan pengalaman konkret atau imajiner, merupakan perayaan sosial yang dulu sangat dihargai. Di sekitar api unggun, di bawah fresko bison dan kuda-kuda purba warna-warni ataupun di mulut gua, di bawah selimut bintang-bintang kekal, nenek moyang kita mendengarkan shaman atau tetua bercerita tentang riwayat kehidupan. Saat inilah daya membaca kita merumuskan arah dan orientasi baru, yakni kebebasan dan kreativitas yang sungguh hidup dari dunia batin kita. Membaca dengan bahasa membuat hidup tidak terikat pada urusan respon demi keamanan fisik, nafsu, makan atau kelaparan. Membaca menjadi perayaan, menjadi representasi kemanusiaan yang berbudi bahasa. Hidup tiba-tiba menjadi lebih luas dari sekedar keberlangsungannya.

Kita mungkin lupa pada daya baca intrinsik yang tersimpan dalam memori jasmani kita, tetapi kita telah mengangkat memori itu ke dalam daya ungkap bahasa dan melahirkannya sebagai budaya. Beribu-ribu tahun setelah api unggun di bawah fresko kawanan bison dan ringkik kuda purba, bahasa telah menjadi semakin kompleks. Semesta tetap membaca secara dinamis, bintang-bintang dan galaksi besar-kecil masih mengalir deras, meruang dalam arus sungai penciptaan yang abadi, dan pilihan terhadap manusia sebagai mahluk simbolik atau mahluk berakal budi menjadi narasi yang paling menakjubkan.

"Segala sesuatu mengalir, semua berlalu", kata Heraclitus, filsuf dari kota Efesus, Yunani kuno, "kita tak pernah bisa menginjakkan kaki di sungai yang sama."

Yang tak berubah adalah perubahan itu sendiri...

Parmenides, filsuf Yunani kuno dari Elea membaca bahwa semesta tidak dapat berubah, hanya kesan pada kita saja yang berubah, semua hal sama saja, di balik tampilan yang bervariasi dan berubah-ubah, ada hanya yang sama senantiasa.